互聯(lián)網(wǎng)泄密門蔓延,某銀行財富中心員工稱

客戶資料銀行內部幾乎透明

推銷房子的,推銷汽車的,推銷保險的,推銷母嬰用品的……有的推銷員甚至連你的準確姓名、家庭住址、存款信息都一清二楚,言語之中還透著一股“老相識”的味道。近期,關于個人資料泄密的話題從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)蔓延至金融領域,有網(wǎng)友爆料稱,國內多家銀行的用戶數(shù)據(jù)已經(jīng)泄露。事后,幾家銀行集體否認。那么,銀行等金融機構的客戶資料到底有沒有可能被泄露?是什么原因,讓公民的個人信息變成了公開資料?又是誰泄露了用戶的個人隱私?法律又該如何保障公民隱私權?記者就此進行了采訪。

咨詢公司轉賣客戶資料

劉先生(曾從事北京某樓盤廣告銷售):兩年前我開始做樓盤廣告銷售,剛入行時沒有資源,經(jīng)同事介紹,從咨詢公司買了一批客戶資料。第一批到手的數(shù)據(jù)相當豐富,某金融機構VIP客戶的詳細資料一覽無余,包括用戶名字、座機、移動電話、聯(lián)系地址,甚至連銀行賬號和身份證都一應俱全。這一批名單上共有9674個用戶。有了這些數(shù)據(jù)后,推銷工作算是有了方向。此后陸續(xù)又買過幾次資料,包括銀行信用卡用戶、銀行VIP用戶、通信公司金卡會員……每一批數(shù)據(jù)包含的用戶數(shù)量都在幾千人左右。

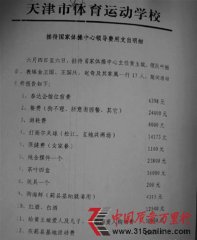

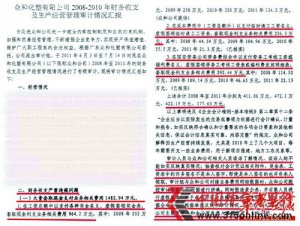

據(jù)我了解,咨詢公司可能從金融機構內部員工那里獲得這些資料,然后再轉手將資料賣出去。這些資料往往在市場上多次倒賣,基本上房屋中介都有渠道拿到各種資料。咨詢公司從銀行內部拿資料,好像是每1000名VIP客戶2000元,也就是說一條信息2元錢,普通客戶每個0.2元。但他們轉手賣的時候,每個VIP客戶的信息就漲到10元了。只要給錢,什么信息都能買到。

張女士(某股份制銀行財富中心職員):客戶只要在一家銀行留下過個人基本資料,銀行內部人員要查看難度并不大。有一次,一個客戶打電話過來,我一時想不起這位客戶,于是把該客戶的手機號碼告訴公司柜臺,柜臺不到兩分鐘就把客戶的資料傳過來了,在銀行里客戶資料幾乎是透明的。

一般來說如果客戶通過銀行交納手機費、水電煤氣費,在銀行就會留下信息,銀行會很方便地拿到這些信息。如果在銀行開戶,那么包括賬戶余額、手機、基本信息,銀行基本都能查出來。不過,雖然客戶的信息資料在銀行內部相對透明,但是倒賣客戶信息資料一般都是批量的,單個的客戶資料并沒有太大意義。

銀行掌握客戶財產(chǎn)狀況

高先生(某國有銀行支行高管):幾乎每個人都有銀行賬戶,因此銀行能夠掌握多數(shù)人的財產(chǎn)狀況和基本信息,而這正是各個金融機構需要的資源。比如信托公司的產(chǎn)品門檻是100萬元,最需要的就是那些高收入人群的信息。上哪去找這些高收入人群?從銀行獲得這些有效客戶則是一個便利的途徑。赤裸裸地倒賣客戶信息的做法并不普遍,但互相介紹客戶,溝通業(yè)界信息的做法并不少見。

銀行的銀行卡部和財富管理中心所掌握的客戶資料是有效信息。如果出現(xiàn)倒賣客戶資料的情況,一般是相關業(yè)務條線的主管或者是統(tǒng)計人員,只有這些人能直接拿到數(shù)據(jù)。

現(xiàn)在銀行內部對于“內鬼”并沒有太多辦法,基本上靠道德約束。但是銀行工作人員薪酬待遇、工作條件都相對較為優(yōu)越,倒賣客戶資料一旦被發(fā)現(xiàn),輕則失去工作,重則還要承擔刑事責任,違法成本很高。 據(jù)新京報

【律師觀點】

相關法律配套還需完備

劉永斌(某律師所律師):2009年2月28日頒布實施的《刑法修正案(七)》,對侵犯公民個人信息罪進行了立法。明確規(guī)定了出售公民個人信息、非法提供公民個人信息以及非法獲取公民個人信息三項罪名,這一規(guī)定為打擊倒賣個人信息產(chǎn)業(yè)鏈提供了法律利器。

但是,目前我國個人信息保護方面的法律還不完備,公民個人信息保護法還未出臺,司法實踐中準確理解和認定此罪仍有難度。

作為新罪名,出售、非法提供和非法獲取公民個人信息案件在法律和實踐層面上仍存在諸多問題,這在一定程度上影響了對此類犯罪的打擊力度。

例如,如何界定“個人信息”,“情節(jié)嚴重”的尺度如何把握,都需要法律進一步加以明確。立法單一、執(zhí)行不到位,打擊力度不夠,都導致買賣用戶信息的現(xiàn)狀得不到改變。