新華網濟南2月19日電(記者王海鷹)衛生部門要求降“用藥收入比重”,一些公立醫院就提高“設備檢查收入比重”。一個心血管病人被放7個支架,血管成了“鋼鐵長城”——“過度醫療”久治難除,而且還不斷花樣翻新。究竟該如何借新醫改切除這一毒瘤?

“一人被放7個支架”背后的潛規則

濟南某公司一位副總經理曾因為心梗住院,接受了支架治療手術,先后被放進7個支架,前后花了十幾萬元。

“支架放3個以上就失去臨床意義,放7個純粹變成賣支架。”山東省胸科醫院醫學工程部主任毛樹偉說,就心臟病治療而言,搭橋手術是最好的方案,但現在醫生普遍不愿做搭橋手術,而傾向于放支架。

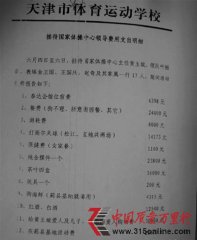

據了解,國產支架出廠價一般為3000元,賣到醫院價格漲到1.2萬元,進口支架到岸價6000元,用在病人身上就上漲到近2萬元。

一些醫生不愿“搭橋”偏愛“支架”,不僅因為支架利潤多,還因為醫生能拿回扣。齊魯醫院一位不愿透露姓名的醫生坦言,“每個支架醫生能拿到10%至15%的回扣”。這意味著,每給病人放一個進口支架,醫生至少能拿到2000元,“這是支架用量越來越大的根本原因”。

與支架、瓣膜、鋼板等植入性醫療器械類似,抗生素是目前最常被濫用的藥品。

山東省千佛山醫院消化內科副主任陳自平說:“往往不需要打吊瓶的打了吊瓶,不該用的消炎藥用了,只需用兩天的抗生素,硬給用一周。”

“過量使用抗生素,不但導致細菌耐藥,出現‘超級細菌’,還容易引發患者急性腎衰或肝衰竭。”山東省千佛山醫院腎內科主任許冬梅說。

許冬梅大夫在臨床上發現大量藥物性腎損傷病例。山東臨沂市河東區一位體重34公斤的未成年患者,只因為感冒,在基層診所被用24萬單位的“慶大霉素”連續打了3天,引起急性腎小管壞死,結果住院治療一個多月。“這是體重60公斤成年人的用藥量,再說感冒不需要這么治”。

據浙江大學醫學院肖永紅等人調查,我國抗生素原料人均年消費量比一些發達國家高幾倍。世衛組織推薦的抗菌藥物院內使用率為30%,因為國情等原因,我國衛生部門設置的底線則是60%。

腫瘤是“過度治療”的又一重點領域。“病人檢查出腫瘤,家屬一般會傾盡所有治療,認為不治對不起病人。一些醫生抓住這種心理,拼命用藥、用最好的藥。”山東日照市一位基層醫院院長說,一支化療藥動輒幾千元甚至幾萬元。這種治療的結果往往是“人財兩空”。

重癥監護也存在“過度治療”現象。記者采訪發現,一位退休干部因腦溢血成植物人,在重癥監護室(ICU)躺了一年去世,花了100多萬元,一個人把單位全年醫藥費花光。

“進了ICU,沒有幾十萬元出不來。關上門都是給病人用最貴的藥和材料。”濟南某三甲醫院一位主任醫師說,像止痛針也用進口的,五六百元一針,而普通的一針僅2元。一根導管國產只要十幾元,而用進口的就幾十元一根。在ICU,一天治療費用1萬多元很正常。”

一些醫院的臨床病例顯示,領導干部、公費醫療及醫保病人,更容易成為“過度治療”的受害者。

降了“用藥比重” “過度檢查”更重

為降低醫院對藥品收入的過度依賴,各地衛生主管部門結合新醫改,推出了一些控制性措施。

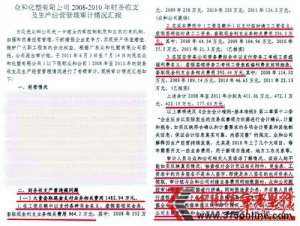

山東省衛生廳提出,全省縣及縣以上醫療機構藥品收入占業務收入比重,總體平均要控制在44.6%以下,比以前下降2個百分點。

但記者采訪發現,一些醫院搞“上有政策,下有對策”,授意醫生多開大型設備檢查,如核磁共振、CT等等。“大型設備檢查費用上去了,藥品收入占比也就下降了。該降的沒降,不該升的反而升了,等于按下葫蘆起來瓢。”

“一住院,不管最近是否做過相同的檢查,病人所有指標都要重新檢查一遍。”山東一位臨床醫生向記者透露,院內有些科室讓病人每天查一次肝功、血常規;還有些醫生以“病情需要”為由,多開CT檢查,有的病人甚至每月做一次,“完全不顧CT檢查易造成輻射損害、應嚴格時間間隔的規定”。

陳自平大夫說,“過度檢查”的一個原因是醫生經驗不豐富,難以判斷病情,怕漏診誤診,所以用設備“大撒網”檢查。

“另一個原因是醫患關系緊張,醫生‘免責’意識較強,助推了過度檢查。”陳自平大夫說,醫療事故糾紛采取“舉證責任倒置”的辦法,作為被告人的醫生需要自證清白,這使一些醫生濫用儀器設備檢查。

比如,神經外科手術中,本來手術前后只需做兩次腦電波檢測,但一些醫生每隔幾分鐘就做一次,目的就是留證據。

“過度檢查”的最大推手仍是謀利。近幾年,不少醫院在發展大旗下,爭相購買大型醫療設備,陷入“技術至上”的惡性競賽。

山東一位主任醫師說,一臺雙源CT機1000多萬元,一臺PECT機2500多萬元,一臺手術用機器人2000多萬元……只要一家醫院買,同類醫院就會跟風買。“一些省級醫院大型醫療器械已超過房產,占到總資產一半。”

最近由中國醫學裝備協會發布的國內CT市場發展報告顯示,2010年中國CT銷售增長率高達31.5%。

“現在國家規定基本藥物‘零差率’了,從藥品上賺不來錢,只能多上設備,多開檢查。” 山東日照一位鄉鎮衛生院院長坦言,“我們也在申請購買CT、多普勒、彩超等設備。一次B超20元,彩超一次60元,為什么不淘汰B超上彩超呢?”

從“收入為本”到“病人為本”有多遠?

“如果一條魚病了,是魚的問題;如果一池子魚病了,就是水的問題。”山東省千佛山醫院工會主席于建國說。

有關專家表示,不實行醫藥分離,不改變以藥(含醫療設備檢查)養醫,“過度醫療”難題就不可能根治。

記者采訪發現,多年來“自收自支、自負盈利”的管理體制,鼓勵了公立醫院的創收沖動。一個突出問題是:部分公立醫院實行以科室為單位的財務核算機制,科室人員的獎金全部從科室收入賬上支出。只有多創收,才能多發錢。

山東一家省級醫院科室主任透露,醫院對科室有一項考核指標,即住院率。如果住院率上不去,科室就要被取消部分床位,科室人員的獎金也會下調。一旦科室住院率不到90%,醫生就會被要求多開住院,不該住的病人也得住。

“在這種科室考核制度下,醫療能不過度嗎?”這位主任醫師坦言,治理“過度醫療”,必須下體制改革的猛藥,小打小鬧的管理創新沒用。

山東大學齊魯醫院采購處處長謝力說:“只有醫生和醫院不再從藥品和大型設備檢查上謀利,‘過度醫療’才能真正遏制。” 改革的辦法是切斷醫院藥品和檢查收入的來源,對這部分收入實行上繳,或是實行醫藥分離,把藥劑科從醫院劃出去。

“醫療改革需要配套推進,否則就難以持續。”于建國等專家表示,醫藥分離后,各級政府應切實提高對公立醫院的補償水平,并適當提高診療費用標準,重點考核醫生醫德和診療水平。

今年初,衛生部部長陳竺在全國衛生工作會議上強調,“十二五”期間要全面取消以藥補醫,革除醫藥費用不合理上漲及藥品濫用的機制。人們期待早日告別“過度醫療”。