激光近視矯正手術每年市場規模高達500億到800億元,已成不少醫院“財路”

眼科醫生難舍眼鏡 激光矯正何以服眾

很多年前,人們以為近視是種不可醫治的眼疾癥狀,但自從1970年西班牙醫生Jose Barraquer發明第一個角膜切割器,開創了準分子激光手術的先例后,人們就可以摘下笨重的眼鏡,恢復健康的視力。然而,時至今日,屢被質疑的激光治近視手術,使人們又一次迷茫了:這個手術到底靠不靠譜?

在聲稱已經發展成熟、技術安全的眼科醫學領域,為何激光近視矯正手術費用一直居高不下?其背后的利益鏈是怎樣的?為何不少這一領域內的醫生和專家們寧愿戴眼鏡?羊城晚報記者就此展開調查。

文/羊城晚報記者 張小磊 實習生 黃海霞 圖/羊城晚報記者 陳文筆

新技術缺乏安全把握?

珠江醫院眼科教授柯曉云向羊城晚報記者介紹,激光近視矯正手術也稱“準分子激光手術”,用準分子激光通過對角膜瓣下基質層進行屈光性切削,從而降低瞳孔區的角膜曲率,達到矯正近視的目的。此項技術于1993年引入中國,逐漸成為一種非常普遍的手術。

柯曉云介紹,關于激光近視矯正手術安全性的爭議,從開始到現在一直未停息過,中國在引進這項技術時國內也曾經引起過討論,質疑聲至今不減。“然而無論國內外,對于此項技術的長期跟蹤研究報告及手術遠期療效的評價尚還缺乏權威意見,民眾至今仍無法得到確切的答案,對于手術的安全性問題,一直處于一個茫然的尷尬地步。”

廣東武警總隊醫院眼科中心主任向暉向記者透露,在《國際眼科雜志》中,有發表不少關于屈光性角膜激光手術的學術論文,部分文章指出患者在接受手術后,出現干眼癥、眩暈、對光敏感、重影、角膜膨脹和夜盲等嚴重的并發癥。患者在手術十年多后,會出現視力嚴重下降、視力不清的情況。

廣州某三甲醫院一位眼科主任私下告訴記者,激光近視矯正手術可能存在嚴重的安全風險。許多國家的醫療監管機構都明確規定,在實施手術前,必須確保病人充分了解手術可能存在的風險,以避免術后出現不良后遺癥。據他介紹,激光近視矯正手術在我國已有19年的發展歷程,卻尚未形成規范、統一的標準,也未見有相關法律法規對此進行明確規范。

手術很成熟越來越安全?

廣州愛爾眼科醫院主任常征介紹,準分子激光治療近視手術,一般要求18歲以上,屈光度≥-2.00D,≤-12.00D穩定超過兩年,屈光介質無混濁,排除下列眼部疾患:嚴重的眼附屬器病變,如眼瞼缺損、變形、兔眼和慢性淚囊炎等、干眼病、圓錐角膜、病毒性角膜炎活動期、青光眼、虹膜炎、視網膜及視神經病變等。排除全身結締組織病及嚴重自身免疫性疾病。還需要進行全面、大量、精細的眼部檢查,包括:視力、驗光、裂隙燈檢查、眼底檢查、眼壓、角膜超聲測厚、角膜地形圖檢查、視野檢查等。

“只要是適合于手術的患者,此手術安全可靠,非常成熟。”常征說。激光近視矯正手術使用的是準分子激光,這是氟氬兩種氣體混合后經激發而產生的一種紫外激光,其波長僅193納米,該激光的特性就是沒有穿透性,不會穿入眼內,屬冷激光,無熱效應,能以“照射”方式對人眼角膜組織進行精確氣化,達到“切削”角膜的目的而不損傷周圍組織和其他器官,其獨特性質是最適合做角膜屈光手術的。

據介紹,此類手術開拓期始于1983年,比之前西班牙Jose Barraquer醫生開創的原始角膜屈光手術有了飛躍性的發展。7年之后,意大利醫生Lucio Buratto與希臘醫生Ioannis Pallikaris共同開發出準分子激光角膜切削術,近視矯正技術隨后進入普及期。后又經過準分子激光上皮下角膜磨鑲術和新準分子激光角膜切削術兩個階段,近視矯正手術進入了所謂的高安全期。

中山眼科醫院一位不愿公開姓名的專家告訴記者,手術設備先進與否直接影響手術效果好壞,目前準分子激光治療近視手術設備已發展到精確度、手術安全性、穩定性、視力恢復等更高、更快的第五代產品,并應用更先進的飛秒激光代替傳統角膜刀,手術的安全性有了很大的提高。

到底該不該激光矯正近視?

對于激光近視矯正手術的熱議,民眾最關注的莫過于手術是否真的安全。廣東省衛生廳已表示對此關注,并組織專家論證。而在北京、上海,已有相關專家進行了專題討論。

此手術到底安不安全?記者在調查中發現,絕大多數患者稱術后視力明顯改善,也沒有什么不良反應。但也有患者告訴記者,術后一段時間內出現眼痛流淚、畏光的現象,閉眼休息一段時間后才有所緩解。

“就我了解,準分子激光治療近視這項技術的并發癥出現比例小于1%。當然,這個市場發展這么多年來還是存在魚龍混雜的現象,不排除有些醫院或科室的并發癥比例相對較高。”中山大學中山眼科醫院準分子激光治療科副主任、《準分子激光屈光性角膜手術質量控制》主要起草人之一的楊斌教授說。

記者調查發現,在進行激光近視矯正手術的患者中,多數是年滿18周歲的在校大學生和已參加工作的年輕人。有的人是為了擺脫戴眼鏡的不便,也有些人是為了工作需要甚至為漂亮而做手術。

家住廣州天河區的郭女士告訴記者,2006年,她做完手術后的前幾天也出現過上述不適,后來也就沒事了。“但是視力卻發生了一點變化,她現在的視力已經有所下降,但幅度不大還可以接受,然而因為最近看到相關于激光近視矯正手術的相關負面報道,讓我心里一直擔憂。”“就怕繼續下降會看不清東西。”郭女士說。

廣州科學技術學院讀建筑系的大三學生小許表示,從初中開始近視的他,由于平時很注意保護,他的眼睛近視度數都在600度偏下,曾經也很想過做激光近視矯正手術以擺脫厚重的眼鏡,但是在詢問有過手術經歷的同學后,他決定放棄。“一是知道手術后的幾天眼睛會很痛,怕有風險不安全,二是聽說動了這個手術以后就不會流眼淚。雖說男兒有淚不輕彈,但是我還是不能接受自己變成不會流眼淚的冷漠動物。”他笑著說。“眼睛是個脆弱的寶貝,一碰就碎。”

記者就此在廣州市內多間大學里隨機調查了一些患有近視的大學生,占大多數學生也都表示不會做此項手術,理由可以歸結為手術有風險,怕有嚴重的后遺癥。

激光矯正手術是個“金礦”?

承包了某醫院眼科中心的劉先生直言,由于激光矯正手術利潤豐厚,所以一些不具資質的機構也紛紛開展此項手術,使其“手術風險”系數在增加。

記者近日以患者身份分別向廣州多家開展此手術的醫療機構咨詢,發現同一方式的手術,價格各不相同,且懸殊明顯。

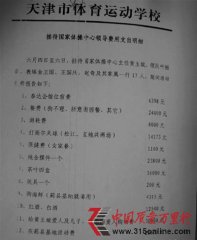

給眼部點藥做局部麻醉,如果是角膜瓣切開手術,每只眼睛的手術過程約需10秒,要是做更先進的鐳射矯正度數手術,則約需30秒左右。令人疑惑的是,一個不超一分鐘的手術,費用卻高得驚人。以常規lasik手術為例,中山眼科中心的雙眼手術費是8000元,而武警廣東總隊醫院眼科中心只要4000元。廣州市第一人民醫院、南方醫院、省第二人民醫院也各有不同。而所謂比較好的個性化手術(ORK),中山一院為11000元,武警醫院6500元,某民營眼科醫院則要14800元。有業內人士介紹,最新頒布實施的《準分子激光屈光性角膜手術質量控制》標準中,并未對手術費作出嚴格規定。

“現在激光矯正手術的名稱也五花八門,比如‘精遠飛秒’要11000元,‘神箭飛秒’要18000元,但說實話,效果沒有什么不同!”來自青海、專門為各醫院提供眼科手術耗材的劉先生稱。

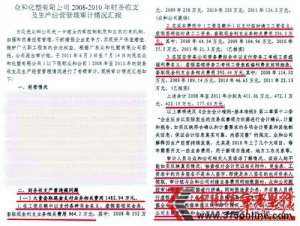

有數據顯示,中國每年有50萬人做該手術,有媒體報道稱這個數字是100萬人,如果按照每人平均花費5000元到8000元來算,這項手術一年的市場規模就高達500億到800億元。

“激光近視矯正手術機器損耗的成本與利潤相比只是九牛一毛,人工成本雖然在行業內算比較高的,但與盈利相比也都不算什么。因此,不少醫院看上了這一項技術所帶來的暴利,紛紛設立了激光近視矯正手術的門診部。”已退休的廣州某三甲醫院副院長姚思娣直言。

據稱,不少患者在進行術前檢查時突然放棄,原因是看到做手術的醫生都還戴著眼鏡。

記者在調查中發現這確實是個普遍現象。在被問及為何自己不做此類手術矯正視力時,有的醫生稱“不喜歡”,有的則是顧左右而言他。

最早將此項技術引進臺灣的眼科醫師蔡瑞芳是戴眼鏡的,負責起草《準分子激光屈光性角膜手術質量控制》標準的北京醫院眼科副主任王錚也是戴著眼鏡的……