南都漫畫:陳婷

南都漫畫:陳婷

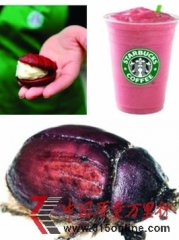

距本輪“毒膠囊”問題事發已一個月有余,不過,時至今日,在事情缺乏“說法”的背景下,法律層面的責任追究遲遲沒有跟進。

“從目前來看,這個案子立案的可能性甚小。大型食品藥品安全事件,真正受害人往往被忽略。我現在比較擔心毒膠囊事件最終像三聚氰胺事件一樣不了了之。”5月16日,全國首例狀告毒膠囊藥廠案代理律師、北京廣衡律師事務所主任趙三平如是說。

來自業內的消息,也逐漸透露著責任追究的“空洞”。依照國家藥監局通知,各地藥監系統須“從重從快”查處“涉毒”的制藥及膠囊企業,不過,真正執行的并不多。

法院要“國家表態才立案”?

大半個月過去后,當事基層法院仍未受理。律師趙三平對此頗為不解。

趙于央視《每周質量報告》節目以《膠囊里的秘密》為題曝光蜀中等國內企業的部分膠囊劑藥品鉻超標之后,接受北京消費者許某的委托,向北京一基層法院提交民事訴訟狀,要求四川蜀中藥業有限公司退還藥款,賠禮道歉,并賠償精神損失費5000元。

在他看來,依照國內的民事訴訟法,此案原告、被告、具體訴訟請求俱全,案件歸屬地也不存在異議,法院沒有不受理的理由,但“依照這家法院的說法,他們之所以不立案,是因為這件事國家還沒有明確的態度和處理意見。可應該注意的是,立案庭對于受理的案件一般只作形式審查,只要符合形式條件就應該予以立案。如果要有了結論才立案,那還要審判庭做什么?他們的說法明顯站不住腳,嚴重違背相關法律。”(來源:南方都市報 南都網)

趙三平稱,蜀中用毒膠囊生產藥品,明顯違背產品質量法。其二,原告北京市民許某購買蜀中的莫西林膠囊,初衷是用于看病、治病,最終卻因為吃了蜀中的毒膠囊藥品,身心受到了實質損害,蜀中的行為已明顯觸犯侵權責任法。

“零容忍”竟有時間表

與法院的不受理形成鮮明對比的是,藥監系統的“清毒”行動看似異常“迅速”。

4月15日央視曝光“毒膠囊”問題后,國家藥監局就于當日發布了“堅決查處藥用空心膠囊鉻超標企業”的公告,截至5月16日,相關公告已經發布10篇,總計有華星膠囊廠等5家藥用膠囊生產企業的生產許可證被吊銷。

不過,“毒膠囊”藥品另一個主角———已經被曝光的制藥企業則尚無一家被吊銷藥品生產許可證。藥監局對轄下制藥企業的查處目前僅停留在“立案調查”階段,通化金馬等三家被“調查”企業的正式結論目前尚未明確。

5月1 3日,“國食藥監電[2012]25號”文出臺,這則題為“關于進一步落實藥用明膠膠囊和膠囊劑藥品批批檢要求的通知”,再度強調,對上市藥品實行批批檢是企業的責任,落實批批檢是保證上市膠囊劑藥品質量的重要措施。

依照這一文件,國家藥監局將于5月底在全國范圍內開展一次市場膠囊劑藥品質量評估工作,抽取一定比例的膠囊劑藥品進行檢驗,通過與前期市場抽驗情況的比對,以評估市場藥品質量狀況,若仍有鉻含量超標的產品,依法從嚴從重處理。文件還稱,凡是6月1日仍然沒有完成批批檢的藥品批次,一律暫停銷售使用。

在業內人士看來,這一“零容忍”的時間表貌似嚴苛,實際上,卻給了企業“清毒自救”的時間。

依照2010版國家《藥典》,成品藥品出廠必須按藥典規定進行全檢,重金屬鉻的檢查顯然是必檢項目,無視《藥典》,不做全檢已經觸犯藥監系統的母法———《藥品管理法》。

其次,依照該法,生產藥品所需的原料、輔料,必須符合藥用要求,部分藥企規范使用不符合藥用標準的膠囊,亦是大罪。

另外,依照《藥品管理法》,生產企業所產藥品但凡直接接觸藥品的包裝材料和容器未經批準的,均應按生產劣藥論處。而生產劣藥,依照對人體健康造成嚴重危害的,依照《刑法》,須至少處三年以上十年以下有期徒刑,并處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金。單位犯本罪的,除對單位判處罰金外,還應對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依照上述規定追究處罰。

而“國食藥監電[2012]25號”及零容忍時間表的出爐,無疑令上述法律條文成了“擺設”。

地方藥監局“秘密解決”毒膠囊事件

“目前,來自業內的消息是,一些被查處企業的藥品并未實際銷毀,還積壓在經銷商手中。國家藥監局目前下文的基調是要求‘從重從快’查處,但實際落點只是落在了‘從快’一點上”。國內一家制藥企業的高管如是說。

一家此前爆出過毒膠囊問題的知名企業近日則向媒體爆料稱,部分當地制藥企業的毒膠囊問題被地方藥監局“秘密解決”。

依照該爆料企業的說法,遼寧省藥監局曾在2012年5月11日發布通知,稱“根據國家藥監局的通知精神,應哈爾濱同一堂藥業有限公司請求”,要求轄區內藥品經營企業和醫療機構配合召回鉻超標膠囊劑藥品。

南都昨日聯系同一堂藥業,其負責人(官網顯示為總經理直線)稱,上述說法“不符合事實”。

不過,南都記者拿到的文件卻顯示,遼寧省藥監局確實發出過“協助”召回上述文件,并且文件還顯示,在同一堂公司向遼寧省藥監局遞交的報告中,同一堂明確表示:“黑龍江省藥監局檢測出我企業不合格膠囊為15個生產批次”,其中包括天杞補腎膠囊、參靈通膠囊等品種。

然而,有關同一堂“15個生產批次”不合格膠囊的信息并未在國家藥監局、黑龍江和遼寧省藥監局的官方網站上公布。

“上政”下達力不從心

依照5月10日國家藥監局局辦發布的“食藥監辦安函[2012]212號”文的要求,所有藥用膠囊和膠囊劑藥品生產企業必須在當地食品藥品監管部門網站公示藥用明膠和藥用膠囊來源。各省藥監局須盡快明確公示方式,督促企業及時上報信息,于2012年5月15日前落實此項工作。

不過,根據目前已經披露的信息來看,這一工作的落實情況并不讓人樂觀。

南都記者查詢廣東、重慶、浙江等國內多個省市的藥監局官方網站,并未見到相關公示。目前,國內僅北京、上海等少數幾個地方藥監局就企業自檢情況作了公示。

事實上,國家藥監局5月13日給出的說法,即已經承認,“目前還存在一些企業自檢水平不高、各地自檢和抽驗進度不平衡以及批批檢落實不到位等問題”。

而依照國家藥監局此前的說法,自查和抽檢覆蓋率將決定5月底檢測的效果。

鏈接

藥用明膠、合格膠囊紛紛漲價

日前,膠囊市場面臨整頓,藥用明膠原料價格已經上漲20%,合格空心膠囊供不應求,采購價格已經上漲了10%。由于成本增加,藥企面臨漲價壓力。

隨著膠囊事件波及范圍不斷擴大,對于整個行業來說影響表現在三方面。首先膠囊行業整頓步伐加快,膠囊行業面臨洗牌;其次受該事件影響,醫用明膠行業發展將提速;第三利于提升膠囊等產品的質量,打造其核心競爭力。隨著膠囊事件日趨擴大化,膠囊生產規范化速度將加快,其產業集中度將得到提升。而相對應于中小規模的膠囊廠而言,其凈利潤將縮小。涉毒膠囊企業將被取締。

“毒膠囊”事件的發生表明監管不到位,而出現這種現象的根本原因是從一開始國內對膠囊的檢測機制就有問題。另外,相關的法律法規不到位、監管過程不嚴厲、企業對產品質量安全的漠視都是出現問題的原因所在。目前醫藥行業的監管問題主要是有法不依、執法不嚴情況嚴重,在企業方面,資金的緊缺、利益的誘惑以及社會責任感不強都是普遍存在的情況。中投證券

南都記者 馬建忠