示意圖

示意圖

中新網5月31日電 據藥監局網站消息,日前,國家食品藥品監管局發布2011年藥品不良反應監測年度報告。報告指出,2011年藥品不良反應/事件報告的給藥途徑以靜脈注射為主,占55.8%。并提示靜脈注射給藥途徑風險較高,選擇合理的給藥劑型、途徑是減少不良反應發生的重要方法。

報告顯示,2011年藥品不良反應報告數量質量有所提高,報告來源基本穩定。2011年國家藥品不良反應監測中心共收到藥品不良反應/事件報告852,799份,每百萬人口平均病例報告數為637份。其中,新的和嚴重的藥品不良反應/事件報告145,769份,占同期報告總數的17.1%,與2010年相比基本相同。監測報告來自醫療機構的占83.1%,醫療機構作為不良反應報告主體的格局依然不變。

2011年藥品不良反應/事件報告統計分析顯示,化學藥品中抗感染類在總不良反應/事件報告和嚴重不良反應/事件報告中均排首位。藥品不良反應/事件報告中抗感染藥報告數占化學藥總例次數的51.2%;其次是心血管系統用藥,占8.5%;鎮痛藥,占7.2%;消化系統用藥,占5.6%;電解質、酸堿平衡及營養藥,占4.2%。抗感染藥病例報告數超過化學藥病例報告數的一半,但仍較2010年降低了1.4個百分點,可能與醫療機構加強對抗感染藥的規范使用有關。

根據報告,化學藥嚴重病例報告中最常見的類別是抗感染藥,占44.9%,較2010年降低了3.6個百分點,其他排名前五位的化學藥類別依次是抗腫瘤藥(占15.9%)、心血管系統用藥(占4.7%)、電解質/酸堿平衡及營養藥(占4.3%)、神經系統用藥(占4.1%)。在嚴重病例報告中近半數報告涉及抗感染藥。

報告稱,在所有抗感染藥的嚴重報告中,病例報告數量超過1,000例次的分別是頭孢菌素類(34.8%)、青霉素類(14.0%)、喹諾酮類(12.2%),這3類藥品的病例報告數量占抗感染藥總數的61.0%,與2010年排序及比例基本一致。

此外,頭孢菌素類前3名的品種分別是頭孢曲松注射劑、頭孢哌酮舒巴坦注射劑和頭孢噻肟注射劑,青霉素類前3名的品種分別是青霉素G注射劑、阿洛西林注射劑和阿莫西林口服制劑,喹諾酮類前3名的品種分別是左氧氟沙星注射劑、加替沙星注射劑和莫西沙星注射劑。與2010年相比,2011年數據無明顯變化。

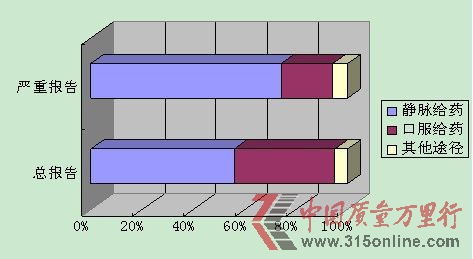

報告指出,2011年藥品不良反應/事件報告的給藥途徑以靜脈注射為主,占55.8%;其次為口服給藥,占39.3%。化學藥、中成藥給藥途徑分布情況與2010年基本一致。2011年嚴重藥品不良反應/事件報告的給藥途徑以靜脈注射為主,占73.4%;其次為口服給藥,占20.0%;其他給藥途徑占6.6%。提示靜脈注射給藥途徑風險較高,選擇合理的給藥劑型、途徑是減少不良反應發生的重要方法。

報告還提醒,要警惕中老年患者用藥安全。2011年藥品不良反應/事件病例報告中,小于1歲的19,419例,占2.3%;1—4歲的39,726例,占4.7%;5-14歲的38,524例,占4.5%;15-44的歲368,440例,占43.2%;45-64歲的264,588例,占31.0%;65歲及其以上的122,102例,占14.3%。

2011年嚴重藥品不良反應/病例報告中,小于1歲的743例,占2.3%,1-4歲的1,306例,占4.0%;5-14歲的1,300例,占4.0%;15-44歲的11,212例,占34.5%;45-64歲的11,152例,占34.4%;65歲以上的6,739例,占20.8%。與總體病例報告的年齡分布相比,14歲以下的兒童患者的比例基本一致,45-64歲患者比例升高,65歲以上老人的比例明顯升高,提示應加強針對中老年患者的用藥監護。

根據報告,2011年國家食品藥品監管局在分析評估藥品不良反應監測數據的基礎上,對發現存在安全性隱患的藥品采取了相關管理措施:

一是發布藥品安全警示信息,全年共發布《藥品不良反應信息通報》9期,通報了9個(類)藥品安全性信息。發布《藥物警戒快訊》11期,報道了60余種藥品安全性信息;

二是修改異維A酸制劑、尼美舒利口服制劑產品說明書,對藥品風險進行明確提示;

三是發布通知加強了尼美舒利口服制劑使用管理;

四是撤銷含右丙氧芬的藥品制劑、阿米三嗪蘿巴新片(復方阿米三嗪片)、鹽酸克侖特羅片劑的藥品批準證明文件或藥品標準;

五是對黃體酮注射液等部分品種不良反應發生率高的生產企業進行約談。