南方農村報訊(記者 劉龍飛)近日,廣東清遠市清城區飛水街多位村民報料稱,在飛水橋附近有個專門提煉豬油的作坊,燃燒過程中產生的廢氣、油煙,讓周邊的群眾難以忍受。更為嚴重的是,作坊生產的豬油疑似部分流向市民餐桌。

南方農村報記者調查發現,該作坊利用市場廢棄的豬皮、內臟等材料煉油,雖然作坊持有工商營業執照,但在原料來源、生產條件、環境污染、豬油用途等監管上,卻存在諸多漏洞。

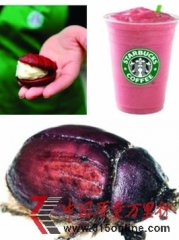

據知情人士透露,由于工業用豬油與食用豬油價格最高相差約五倍,工業用豬油成為食品安全監管中容易出現問題的領域。

清遠市質監局相關負責人坦言,國家鼓勵資源循環利用,但在工業用豬油的監管上還是空白。

投訴

偏僻煉油作坊惡臭難忍

村民投訴的豬油作坊位于北江邊上,地理位置較為偏僻,只有站在廢舊的飛水橋上,才能看見作坊周邊的情況,里面的情況則難以看見。

“臭!你聞多一會就覺得惡心了。”5月21日,村民楊先生告訴記者,作坊里面主要是提煉豬油,每當作坊煉油時,周邊會飄起濃煙,還會散發出一陣陣臭味。“我們以前想下去看看,剛走到路口就被人攔了,說是私人用地。”村民說,這個煉油作坊存在了10多年,他們曾多次反映無果。

近期,隨著“三打兩建”活動在全省各地深入展開,有村民再次向執法部門反映豬油作坊的問題。幾天后,得到的答復是,該豬油作坊持有合法的工商營業執照,而且生產的是工業用油,在國家允許的范圍內。

但楊先生認為,即使是工業用油,作坊的生產環境也應該有相應的規定。而且,該作坊生產的豬油還有部分用于食用的嫌疑。“我就住在附近,每天看到去載油的不僅有工業用油的車,還有載食用油的小汽車!”一位村民很肯定地說。

根據村民觀察掌握的情況,豬油作坊內大約有八九名工人,每天早上,不斷有摩托車送來豬內臟、豬皮等,豬油作坊收購后開始煉油。中午以后,開始有車輛來作坊載油。該村民說,一般情況下,較大貨車運載的是用油桶裝好的油,運往附近的飼料廠。而小面包和摩托車運的油,大部分用白色塑料桶包裝,都是直接運到市場上的食用油。

暗訪

工業用豬油疑賣為食用油

5月22日下午,記者在飛水橋附近觀察發現,進出作坊的小面包就有近10臺,其中還有幾輛小貨車。下午3時左右,一輛車牌號碼為“粵R63456”的小面包進入作坊后,幾位工人將十多個白色塑料桶裝滿豬油,并裝放在車上,大約半個小時后,該車開始離開。

“這種油桶肯定就是裝食用油的。”知情村民言之鑿鑿。當天下午3時40分左右,記者遠遠地跟蹤這輛小面包車。不過,該車十分警惕,在清新縣與清城區交叉路口時,該車突然脫離了記者的視線,不見蹤影。

5月23日中午,記者試圖以買油者身份進入作坊,了解作坊內部的生產環境。不過,記者剛靠近作坊大門,一位肩上有文身的年輕人馬上走出來阻攔。當記者提出想買油時,作坊里面馬上出來七八個人,很謹慎地對記者進行詳細詢問,并一再拒絕記者進入作坊的要求。

23日下午,記者跟隨清遠市質監局執法人員進入豬油作坊。據作坊內一位女員工介紹,他們開這個作坊已經十幾年,工作人員都是家族成員。這位女員工很肯定地說,作坊生產的是工業用豬油,賣給附近一家飼料廠,用大的鐵制油桶裝,每次對方用完油后,會將空油桶送回。但根據村民的投訴以及記者的觀察,進入該作坊的小面包車曾使用白色塑料油桶裝油。對此,該女員工并未作任何回應。

就在執法人員在作坊內檢查期間,記者在作坊門口發現,一輛車牌號碼為“粵R70052”的貨車正要駛入作坊時,被幾名青年從路口攔下,貨車隨后掉頭開走。記者發現,該貨車上印有“某某高級食用油”的標志。

隨后,執法人員在作坊附近發現一輛白色小面包車,車內裝有6大瓶豬油,每瓶重約50斤。為何會有瓶裝油?是否運往市場食用?作坊人員的解釋是,每次啟動爐頭煎炸豬油時,鍋底需要先放些油,“這些都是留來做鍋底的。”作坊人員說,之所以要放在車內,主要是為了防止太陽曬。

突查

現場執法難抓真憑實據

盡管該豬油作坊存在工業用油變相轉賣為食用油的嫌疑,不過,清遠市質監局執法人員坦言,現場巡查執法難以掌握真憑實據,監管一直也存在困擾,“除非真的跟蹤拍到他們把油送到哪些酒店、餐館。”

記者在作坊內看到,該作坊主要有三個爐頭,靠燒木材來熬煉豬油。回收的豬內臟等材料直接堆在地上,蒼蠅到處飛舞,作坊熬煉出來的豬油甚至呈黑色。

根據國家關于工業用豬油標準的規定,工業用豬油的加工原料需經獸醫衛生檢驗判定為非食用的豬尸體、內臟及一切含脂肪的下腳料和廢棄物。而盡管業主稱用于產油的材料是從市場上購買,但并不能提供有效證明。這些材料的來源是否合法?有無安全檢疫證明?作坊生產環境及其造成的污染如何管理?生產的工業用豬油是否符合國家標準?一系列的問題都令人擔憂。

“國家鼓勵循環經濟,但這一塊的監管還是空白。”清遠市質監局副局長羅鷹告訴記者,中小作坊是食品安全監管的難點。

“一是業主安全意識差;二是生產條件差,業主不愿意投入,把好安全生產的關;三是注重短期利益,都想短期賺錢,生產管理混亂;四是小作坊違反相關規定后,在法律責任的承擔上,執行難,拒絕配合政府部門執法。”羅鷹說,這些小作坊數量多,且很容易演變為制假售假的窩點,依靠執法部門日常的巡查執法很難監管到位。

因為監管難以到位,部分作坊存在產生地溝油的灰色環節。羅鷹透露說,在“三打兩建”的活動中,他們還掌握一個重要環節是,現在很多非法地溝油并不是簡單地運輸到市場,而是運到一些中間公司,通過中間公司包裝后再銷售到市場,“這是我最擔心的環節”。