IC供圖

IC供圖

投資陷阱

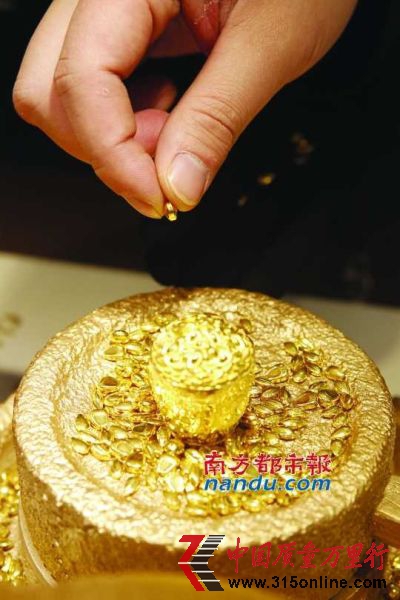

這段時間中金黃金的金元寶“生銹”事件仍是網絡上最為火熱的焦點,雖然不少行業專家出來解釋“生銹”不是成色不足,也不是造假,但投資者還是有不少質疑。南都記者根據各大論壇以及對門店購金者的采訪發現,大家對金元寶的吐槽主要是:生銹速度過快、新老幣原料不同,對此南都記者也請來專業人士對這些質疑點一一接招,并支招貴金屬錢幣收藏。

黃金會氧化為何是2年?

吐槽之一:“如果是銹,那就百分之一千是假的!雖然黃金也會氧化,但速度很慢,除非你這個已經買了兩千多年了……可那位買家只買了2年!”

◎專家接招

陳浩敏:對于生銹,我澄清一下,包括媒體在內的很多人用的概念首先不對。金子本身是不會生銹的,所謂“生銹”,多是金制品面上其他雜質發生氧化,速度會很快。我自己也看了報道和大家的疑問,很多不是行內人,對此不了解,再加上中國黃金公司的處理方式不夠積極,沒有很快出來請專業人士解釋前因后果,這件事就被發酵放大了。

江則昊:金幣銀幣表面都可能出現氧化“生銹”,這是加工工藝的問題,有的出廠后幾個月就有氧化物出現,很正常。

甄永紅:眼見為實,沒有見過實物我不能妄下結論它到底是真是假。其實驗明真身很簡單,只要拿到貴金屬監測機構用專業儀器一掃就知道,它表層含金量是多少,這個“銹”到底是里面長出的還是外面污染物氧化的,容易弄清楚。

正常的純金不會長斑。長紅斑的原因多半是歸結于生產制造環節,粘了雜質。比如金元寶,制造時需要用到模具,如果模具沒清理干凈容易使其染上雜物。

我自己看過金幣等的生產流程,大多數都用了模具,現在市場需求量很大,加工工人不可能每個都檢查,完全杜絕雜質污染很難。

對于金條金幣表面長紅斑的情況也有,我們自己的方式一般是直接送回廠里處理,當然你自己用打火機燒一下也可以,只要掌握好溫度。

國外的金幣等出現長斑生銹的現象較少,和國內主要的差別也是流程控制,大家的工藝手法都差不多,國內的細節處理上不夠嚴謹。

接招專家

資深錢幣收藏專家陳浩敏

廣東省收藏家協會副主席江則昊

廣州國際錢幣收藏品鑒定評估有限公司總經理甄永紅

南都記者劉艷艷

穿上塑料封金元寶還生銹?

吐槽之二:“想想父輩們以前戴的金戒指也沒見過紅斑,是否金戒指在手中把玩時把銹都摩擦掉了?現在的金銀幣和元寶都有塑料封,甚至送到了銀行保險箱,還長斑。求解?”

◎專家接招

甄永紅:金戒指、金項鏈肯定不容易出現生銹情況,天天跟皮膚接觸,越摩擦越亮,皮膚就是最好的拋光器。但金幣金條不可能天天去摩擦,表面雜質發生氧化很自然。

塑料膜包裝對金制品的損壞不大,主要是對銀幣等有影響,有的材質不太好的塑料包裝膜,一個月時間就能把銀幣變黑。現在市面都用惰性材質的塑料膜裝置錢幣了,影響不大。當然,塑料袋時間長了容易破損,空氣接觸了金幣,能誘發氧化。

陳浩敏:歸根結底金制品長斑的問題出在生產環節,防銹也應該是從這個源頭來進行。其實這也給黃金加工廠提了一個醒,加工時要注意環境的處理,包裝、清洗更加用心。這里,防止長斑最關鍵是取決于先天程序,跟后期你怎么存放關系不大,只要廠家把生產流程搞好了,你買回來把它丟在水里都不會有大問題。

現在用塑料盒也不是完全的真空狀態,有的投資者在購買以及保藏鑒賞時,還喜歡把塑料盒打開拿出裸幣用手摸,再加上空氣污染,會有問題。

“原料論”不對“老精稀”也長斑?

吐槽之三:“老精稀的錢幣里,很少聽到長斑生銹的現象,近年來新幣出現問題的很多。肯定是現在黃金的質量不高,特別是原料不同,以前的金子是礦里挖出來的,現在的是提煉的。”

◎專家接招

江則昊:“老精稀”也有很多金幣出現長斑問題,只是以前的傳播方式不像現在,任何風吹草動就能引來關注。

老幣和新幣,不是原料質量不同,屬于工藝的問題。外國貴金屬幣少有問題,其實也是加工制作的工藝控制好,跟純度沒什么關系。當出現長斑問題,用高溫火機一燒就沒了。倒是彩金幣,輕易不要燒,免得破壞了整體的畫面。

陳浩敏:有的人迷信“老精稀”不會出現問題,其實是不正確的。我自己收藏“老精稀”錢幣十多年了,它也出現過整體偏紅、偏暗色的情況,出現局部紅斑的現象少一些。

現在市場上對金幣、銀幣等貴金屬的需求量非常大,同一個生產車間里,有時同時開動著金銀銅的生產線,同一個空間里就容易造成金屬微塵的“串線”,一些粉塵附著在金幣上,再跟空氣氧化,就出現了問題。

甄永紅:“老精稀”里的確有出現問題的,但相對少。那時國家做金銀幣主要是為了賺取外匯,量也不大,工藝把控嚴格。“原料論”的說法是錯誤的。據我所知,所有的金礦企業都是上海黃金交易所的會員,當原材料采掘后上海金交所會將其交給指定的幾個精煉廠來生產,再放上平臺售賣,金交所對出廠的黃金材料質量、成色要求是一致的,還有專業檢驗證書,不存在原料的問題。“老精稀”錢幣多是在十幾年前制造的,那時貴金屬市場還沒完全開放,廠家是從人民銀行的金庫拿原料,精煉廠的提煉標準和現在是差不多的,老幣、新幣的原料都是一樣的。

[收藏貼士]

去斑神器:高溫火機

在陳浩敏看來,金制品表面的氧化斑點對其的投資價值沒有影響。如產生氧化斑點,購買者自行稍加處理就能清理。用高溫火燒時,可能會聞到一點臭味,但對它的分量沒有影響,前后重量不會出現任何差別,一盎司的還是一盎司。

不過,甄永紅也提醒說,有紅斑和沒紅斑,雖說質量成色上相差不大,但在投資價值上可能因為品相問題進而影響價值。購買金制品后,消費者最好不要輕易拆開表面的塑料套,切忌用手直接觸摸,平時放在通風、干燥的地方,避免陽光直射。“我自己購買了紀念幣都是存封起來,最保險是放在銀行的保險柜里。”江則昊說。

目前,黃金價格很高,金條、金幣及金首飾等品類都被爆出過作假現象。對此,業內人士的核心建議仍是選擇正規的購買渠道和品牌商家。

“以首飾為例,大的首飾廠一般都有駐點的檢測師抽檢產品,購買時找大品牌一般都有保證。”甄永紅說,各種金制品里最有投資價值的是金條,黃金首飾的佩戴美觀功能更強,因為黃金首飾會使用焊藥,尤其是扣件,廠家為保證硬度,不會用純金,純金太軟不適合,扣件會加入一點其他金屬。比如5克的手鏈拿去融化了大約只有4點幾克,當然這在首飾行業內是正常的。

黃金“造假”新聞回顧

◎2012年“十一”黃金周期間,一條關于“黃金造假”的傳聞在互聯網上迅速發酵。有微博稱,中國工商銀行出售的黃金摻假,同時還質疑國內市場上40%的金條用銥或鎢摻假。

后來,工行貴金屬業務部發言稱傳聞屬不實之言。網傳檢驗出工行金條摻雜“銥”的檢測機構在南京,南京的檢測機構表示未發現銀行黃金制品摻假。

◎2013年1月,北京一家媒體報道說,沈先生2年前在王府井大興店的中國黃金專柜,花14900元購買一枚50g的中國黃金A U 9999元寶金,并將之放在銀行保險柜儲藏,不過現在元寶金上面出現紅斑,懷疑是造假所致。沈先生向銷售方中國黃金索賠50萬元,中國黃金出面回應稱,該消費者有敲詐勒索的嫌疑,現已報警處理,暫無定論。

(南都記者 劉艷艷 綜合報道)