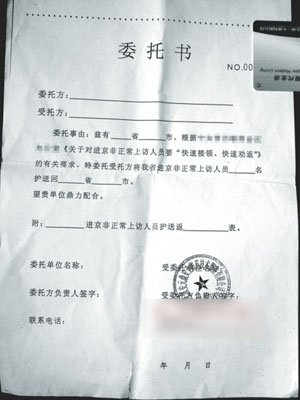

安元鼎與地方政府的委托書

位于北京豐臺區梆子井10號的“黑監獄”

該保安公司以關押、押送到京上訪者為主業,在北京設立多處“黑監獄”,與地方政府簽協議并收取傭金……

一家叫“安元鼎”的保安公司在北京保安業正悄然做大。數年內,北京安元鼎安全防范技術服務有限公司(以下簡稱安元鼎)拿到了諸多榮耀,這是中國保安行業所能達到的巔峰。

但媒體越來越多的調查表明,安元鼎的主業為關押、押送到北京上訪的民眾。這家時間短卻發展迅猛的保安公司據悉在北京設立多處“黑監獄”,向地方政府收取傭金,以限制上訪者自由并押送返鄉,甚至以暴力手段向上訪者施暴。

新華社《瞭望》新聞周刊曾發文狠批“黑監獄”,引述一份權威的調查報告:相關省市在京設立臨時勸返場所73處,其中地(市)級設立的分流場所57處,占78%。46處為非經營性場所,例如農民的出租屋等;27處為經營的賓館、旅店、招待所。

在依法治國的今天,“黑監獄”的畸形存在就像毒瘤,是誰給安元鼎們以“司法”的權力?

記者歷時半年,輾轉北京、廣西、福建、河北、湖南等地,對這一極端隱蔽的“公司業務”,做了縝密的調查——

訪民噩夢:無效的抗爭

安元鼎噩夢是如何降臨到訪民頭上?在“黑監獄”中他們遭遇了什么?在大肆抓捕、押送訪民的行徑背后,誰是安元鼎的雇主?

故事一:

女警張耀春的遭遇

上訪女警被送黑監獄

2009年12月16日,張耀春來到北京后接到一個電話后,前往位于東三環中路上的廣西壯族自治區駐京辦。

2000年以前,張耀春是廣西合浦縣公安局戶政科一名干警;在此之前,她曾在內保科工作了兩年,負責槍支造冊登記存檔。她發現這里的槍支管理之混亂匪夷所思,某些干部為了牟取私利,竟然憑著私人感情給社會上的“包工頭”、“大老板”們配槍,甚至以種種名義違法銷售槍支彈藥給一些單位和個人。

在一次執法大檢查行動中,張耀春向“檢查團”說出了真相,并遞交了一份《關于合浦縣公安局某些人違法亂紀情況反映》的材料。“檢查團”走后,她遭到調離,最后以“考勤不及格”為由被辭退。

張耀春如約來到駐京辦,卻發現危機四伏,除了從北海過來的政府工作人員,巷口還布設了兩個便衣警察,來抓她的人終于現身了,她試圖沖出去,路口也被封堵了。她落入一個早已布好的圈套中。

等著她的是一輛白色依維柯,車身大字赫然:“安元鼎護送”。兩個穿著黑色制服的年輕人沖出來,對于張耀春來說,這套制服再熟悉不過。制式、顏色與特警制服完全相同,只有一字之差,肩章上寫著:“特勤”。

駐京辦官員們目睹了整個過程,張耀春說,他們甚至還幫忙扭送上車。但他們不是幫兇,他們是雇主關系,是他們打電話請來了安元鼎。在此之前,他們達成了協議:以政府的名義與安元鼎簽訂押送上訪人員的服務合同。這是安元鼎公司諸多業務中,最賺錢也最見不得光的一項。

“囚車”越拉越遠,傍晚時,在一個寫有“凱安達儲備倉庫”的樓房前停下。

張耀春進去時,里面關了約兩百多號人。這是安元鼎在北京市區以及周邊地區設立的眾多“關押點”之一,訪民們稱之為“黑監獄”:在扭送進來后,第一道程序是搜身,繳獲他們的身份證、手機,以及任何物品。之后,他們無法跟外面聯系,也消解了任何反抗的可能。

第三天早上,8點不到,張耀春就去排隊,她想喝點稀飯,對方回答:“沒有。”

張耀春還沒有明白所處的境地,她不服氣上前頂嘴,引起了一些訪民們的共同情緒。在這個關押點,安元鼎的主管是兩名穿保安制服的中年男子:哈爾濱人邱林和牛力軍(音)。

牛力軍顯得更殘暴些,不容張耀春爭辯,一把揪住她拉到辦公室,砰地關上門,用拳頭猛擊她的頭部,接著又扇了耳光,狠狠地踹了幾腳。對著這名曾經的女警察,身著保安制服的牛力軍憤憤地說,我要拘留你,“你回去收拾東西,準備去拘留所吧。”

張耀春只覺得很氣憤,并不害怕。她想,去拘留所也好,去哪我都不怕,大不了一死,我也不屈服。

3萬元被“特勤”押回縣城

即便張耀春始終提醒自己,他們的機關是非法的,是沒有執法權的。但在被安元鼎關押時期,她仍不由自主地以為自己是在監獄里服刑,而她發現,她的難友們則完全把自己當成觸犯刑罰,在此受刑服役的人。那些身著保安服的牛力軍們,則儼然把自己當成了公權力的一方,手握執法權。

安元鼎希望訪民們關押的時間越長越好,結果導致安元鼎的黑監獄爆滿,生意應接不暇。

安元鼎特勤小隊長韋應強透露給張耀春的價碼是,每個人每關一天,地方政府要付給安元鼎200元伙食費。接下來,安元鼎的業務員會打個電話過去,問:要不要送回去?或者繼續關著?通常得到的答復是后者。

在第五天后,張耀春和廣西常樂的一名訪民被押送回北海。在標有“安元鼎護送”字樣的依維柯囚車上,除了兩個司機,還有兩個男“特勤”,以及一個女“特勤”,一共五個人。

到達廣西合浦的時間是晚上11點多,在南北高速公路收費站附近,張耀春曾經的同事——合浦縣公安局信訪科干警彭某和李某,以及縣信訪局工作人員周某早已經等在那里。

交接儀式顯得快速而有效,安元鼎公司的特勤人員和警察們對照了合同之后,一方收錢回京,另一方,則將這個“上訪者”押回縣城。

2010年5月27日,在進京上訪,第二次被安元鼎押送時,跟她熟悉的一名特勤告訴她,押送她的價碼是:三萬。特勤小隊長在一旁慫恿她說,你下次再來北京上訪,你一來你們地方的腐敗官員就害怕了,就扣分了。

“是啊,我來北京上訪一次,你們又多賺3萬。”張耀春罵道。

下午,在老地方交接的時候,張耀春看到了公安局與安元鼎公司簽訂的合同,并且從合同中不小心掉下了駐京辦出示的一張證明。

“這并不奇怪,一個曾經的人民警察,卻被保安公司送進了黑監獄,像犯人一樣押送回家,經歷過這樣的事,還有什么可驚奇的呢?”她說。

故事二:

被毆訪民的恐懼

2010年,出身于刑偵專業的傅政華,在其55歲之年升任北京市公安局局長。履新第74天后,部署“雷霆行動”,掃蕩了首都最知名的夜總會“天上人間”,一戰成名。

傅政華的出現讓遠在無錫的謝其明看到了一縷曙光,他和其他17名訪民合計后,決定給傅政華寫封公開信,告訴這位首都公安局最高行政長官,在其治下北京安元鼎保安公司可能涉嫌綁架、非法拘禁、暴力傷害、猥褻婦女、敲詐勒索等有組織犯罪行為。

44歲的謝其明是原無錫市卷筆刀廠法人代表,2010年1月26日,他前往北京上訪,警察將他和18名無錫籍訪民接交給安元鼎公司。

在北京安元鼎保安公司,他們被逐個搜身,手機、身份證等私人物品被扣押,并由保安看管限制人身自由。謝其明說,“所有的保安制服與正規的警服極類似,常人很難分辨。”

訪民們在安元鼎關了一天一夜,超過了24小時。1月30日晚,18人被押上車身寫有“安元鼎護送”的大客車,押送回無錫。隨行有兩名司機,以及20多個“特勤”,每個“特勤”看管一人,訪民相互

之間被禁止說話,稍有越軌則被身邊的看押人員恐嚇、謾罵。

晚上車行至河北滄州高速公路服務站休息時,保安在車內吸煙,訪民中16個婦女,被嗆得劇烈咳嗽,呼吸困難,要求保安不要再吸煙,但立即遭到他們的謾罵。

“特勤”小隊長是一個身材高大壯實的胖子,但極度缺乏教養而又性情暴戾,他動手毆打了一個名叫沈建群的婦女。

女訪民王品仙剛剛上完廁所回到車上,她站在“胖子”后面,被他揮動的拳頭誤傷了。王品仙責問他為什么打人,“胖子”轉身對王品仙劈頭蓋臉地一陣猛打,嘴里還不停地狂叫:“剛才不叫打人,這才叫打!”王品仙的臉上頓時破皮流血,眼眶烏黑。

春節期間,謝其明等18名訪民聚在一起,他們把這些恐懼列舉出來,形成了以下疑問——

我們想問的是:北京安元鼎保安公司是否有執法權?北京安元鼎保安公司是否涉嫌綁架、非法拘禁、暴力傷害、猥褻婦女、敲詐勒索等有組織犯罪行為?我們知道穩定靠的是法治,靠暴力和違法犯罪是帶不來穩定的,希望有人能對此作出回應。

故事三:

老訪戶狀告安元鼎

57歲的重慶人戴月權決定狀告安元鼎公司和重慶駐京辦,試圖通過法律途徑,驅趕訪民心中揮之不去的夢魘。

作為一名老上訪戶,自1977年7月被抽調修水庫,因工傷殘卻沒有得到應有的賠償,他逐級信訪到北京12年。2009年9月30日,戴月權到國家信訪局領表填表交表后,被送往久敬莊。在那里他被重慶駐京辦官員控制后,交給安元鼎,隨后被送到北京朝陽區南頂路紅寺村的一個黑監獄。

“這所黑監獄關押著數十名信訪人,年齡最小的是重慶市石柱縣周博之子周易,只有兩歲多,整天哭喊著要媽媽……他們一家祖孫三代同時關押在一起,老人七十多歲,還有個雙下肢癱瘓靠滑輪在地上滑行的殘廢人,他是貴州安順人……”

4天后,一名大學生從黑監獄里逃出來后,告發了這里,戴月權與其他信訪人一起被緊急轉移到北京南四環外的朝陽區小紅門村西門的“北京市千成雅倉儲服務中心”。

這座“黑監獄”比之前的更嚴,兩扇鐵大門同樣日夜緊鎖著,門口由多名保安日夜輪流看守,里面有保安拿著花名冊隨時清點人名,門外有保安不停巡邏,門旁還有兩條狼狗盯著來往人。

該黑監獄關押著100人左右,其中年齡最大的是75歲的黑龍江黑河市人楊培耕;關押時間最長的是江西贛州的廖啟榮,他

于2009年8月18日進來。廖說,他進來就挨打,直到他寫下再也不上訪的“保證書”后才停止。廖還說這里隨時打人,他看見一個云南人被打得皮破血流,衣服被鮮血染紅了強迫脫掉……

戴月權在千成雅倉儲服務中心關押了6天,隨后押送到北京西客站,交到前來截訪的重慶巴川辦事處負責人手上。

因為總是進京上訪,戴月權成為黑監獄的常客。自2007年9月至2009年10月止,戴月權先后共被關押三次合計16天。毒打兩次,搶光材料、有關證據、法律書籍等財物一次,“這些都是重慶駐京辦的××等人勾結安元鼎保安公司所致。”

戴月權分別向朝陽區檢察院、區公安分局寄送舉報材料。今年5月25日,他接到檢察院答復通知,稱材料已經轉到北京市公安局朝陽分局信訪辦處理。

朝陽分局答復他,已派人去重慶駐京辦和安元鼎調查,請等待,下周再來。一周后,戴月權來到公安局,卻沒有任何結果,也沒有人給他答復。

又過了一周,仍沒有人出來答復他。6月下旬,公安局的警察告訴他,“這事不歸我們管,你到別處去告吧。”

“可是,我被關押在安元鼎的黑監獄里,都在你們管轄區啊?”戴月權問,“不找你們找誰?”

跟以往一樣,依然沒有答復。

起底安元鼎

安元鼎如何從一家“雜貨鋪”發展為專業的保安公司?它的迅速“崛起”靠什么?一個河北農民如何操縱訪民命運?

一家保安公司的“折騰”

2004年6月15日,家住北京海淀區魏公村韋伯豪家園的張照華向海淀區工商分局登記注冊了一家公司,名為:北京安元鼎商貿有限公司。這是一家服務類公司:經銷研制服裝、鞋帽、配飾、安全防護器械、提供安全防護服務和咨詢。

2006年3月,出于某種原因,北京安元鼎安全防范技術服務有限公司兩名創始人隱退,新接手的投資人有6人,注冊資本50萬元不變,其中大股東是張軍和付國有,分別出資12.5萬元。由張軍出任法人代表。其經營場所也由魏公村119平方米的住所搬至海淀區定慧西里21號樓一間僅59.12平方米的住宅房內。

2005年,北京圣安衛嘉保安公司總經理余志云在馬駒橋商業街成立了一家“人力資源部”,由河北人老李負責運作,這家人力資源部只有一間門面,業務也只有一項:為安元鼎保安公司招聘保安。

“特勤”護送:高利潤的業務

2008年5月,安元鼎公司成立了一個新部門:護送部。新部門的職責很明確:負責為各地政府消除頭疼事,幫他們關押、押送上訪人員。安元鼎嗅到并抓住了一個長期有效,低產出,高回報,且無風險的賺錢模式。

在安元鼎公司構架當中,共有十個部門,但在其經濟構成體系中,其他九個行政部門都是虛的,唯獨護送部是“搖錢樹”,地位也彰顯出來,護送部是單列出來,由一名專職副總經理直接負責。

成立之初,護送部的任務是應駐京辦要求,從接濟服務中心將訪民接來穩住,騙訪民說去個有吃有住的地方。這些地方剛開始是旅館,后來變成了倉庫,發展到最后便成了“黑監獄”。在他們看來,穩住和護送是一體的。按照客戶的需要,接到安置點(“黑監獄”)兩天之后,如果雇主發出押送回原籍的指令,護送隊馬上到旅館來接人,裝車送人。

2009年初,安元鼎有小車17-18輛,總共30多個司機。到現在,51座的大巴有3輛,24座的3輛,27座的有4輛,7座的有6輛,別克,奔馳……

2008年年底,安元鼎注冊資金還是“小打小鬧”的100萬元,此后半年,一躍擴充10倍為1000萬元,其中,張軍出資980萬元。

北京市工商局年檢資料顯示,2007年安元鼎全年營業收入為861.93萬元,2008年,全年營業收入躍升為2100.42萬元。安元鼎幾乎所有最重要的榮耀,都來自這一年之后。目前,擁有保安3000余名。

張耀春認識到,對于“生意人”安元鼎來說,“維穩才不是他們考慮的事呢,反倒是穩定了,他們的生意也玩完了,政府是雇主,訪民卻是財神。”

外包的維穩

安元鼎與地方政府如何簽約押人?它怎么外包駐京辦的維穩職能?“黑監獄”是什么樣子?這是市場化還是公權私化?

來自政府的合同

2010年5月18日,福建上杭縣公安局網站上掛出一條工作動態,這份有些“表功”意味的工作動態,透露了隱蔽的事實:安元鼎公司與地方政府存在押送訪民的業務往來。

盡管安元鼎的《委托書》和《特保護送服務合同》上,標明依據有關法律和政策行事,但它并沒有得到法律的保障。《中華人民共和國憲法》第三十七條第二款、第三款規定,“任何公民,非經人民檢察院批準或者決定或者人民法院決定,并由公安機關執行,不受逮捕。禁止非法拘禁和以其他方法非法剝奪或者限制公民的人身自由。”

由國務院總理溫家寶簽署的第564號令——2010年1月1日開始施行的《保安服務管理條例》,對保安服務行為進行了明確規范:保安員不得有限制他人人身自由、搜查他人身體或者侮辱、毆打他人以及扣押、沒收他人證件、財物;不得阻礙依法執行公務;不得有參與追索債務、采用暴力或者以暴力相威脅的手段處置糾紛等行為。

學者:安元鼎踢開法制

在北京大學法學院教授張千帆教授看來,“安元鼎們”的出現,是各地政府維穩的衍生品。“政府肯定是自己本身沒有足夠的力量去維穩,于是通過雇用一批私人,這批人其實也是公民,利用他們去對付另一群公民。”

“這種方式維穩,是非常危險的,把法制踢在一邊不管,結果將是越維越不穩。首先是你沒有解決問題,這些人被押回去了,就罷休了么?問題沒有解決會繼續上訪。造成上訪的很多制度性、根源性的問題沒解決,所以要繼續上訪,這樣就造成了更大規模的上訪軍。越來越多的人跑到省會、北京來上訪,又把他們押回去,給他們造成了更大的壓力,政府力量不夠用,動用私人,不顧法律,這個過程中可能造成新的不公平和侵害私人的事件。所以它是越維越不穩的直接體現,也對它有著推波助瀾的效果。”

張千帆教授說,“任何機構,包括駐京辦在內,都無權授權私人去限制公民人身自由。當年‘孫志剛事件’過了之后,收容遣送條例被廢除,重要的理由就是它違反《立法法》,因為收容遣送根本沒有全國人大或者常委會的立法依據,就是國務院的條例,所以廢除了。如今這個東西,連國務院的條例都沒有,更不用說全國人大或者常委會的授權。”

“根據《立法法》,所有限制人身自由的措施,在中國必須通過公權力機構,不能通過私人機構。比如現在爭論很多的,拆遷動用地方涉黑組織,造成很大問題。黑和白的根本區別就是通過私人去執行公權力沒有程序上的法律保障。限制公民人身自由和剝奪公民財產權必須要通過法律和公權力,因為法律給公權力機構設立了一系列的程序上的保障。所有這些東西一旦委托給私人機構,就不存在了,這就會造成大量侵犯基本權利的事件。”