有人說,藝術家是用痛苦滋養的,一點不假。老天總是賦予藝術家更戲劇化的人生,更多的苦難和挫折,而優秀的藝術家則能將心中的痛苦化為創作的源泉,于貧瘠之中開出沙漠之花。從古到今,從中到西,讓我們來撕開牛逼轟轟的幕布,看看藝術家背后的故事。

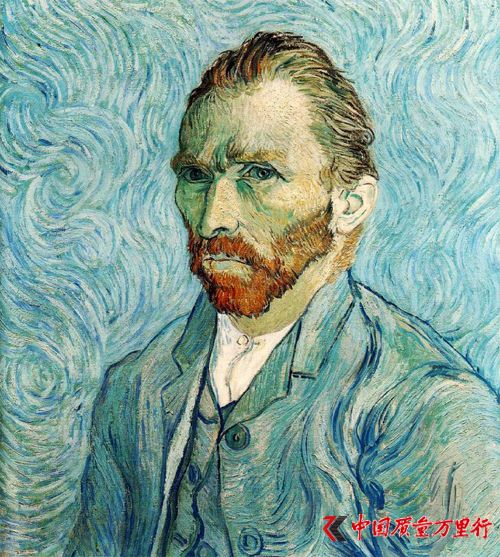

1、梵高——生前只賣出一張畫

文森特·威廉·梵高(Vincent Willem van Gogh),表現主義的先驅,現世所公認的藝術巨人。在他的畫里,色彩和光線總是明媚而亮麗,旋轉的筆觸釋放出向上升騰的力量,好似一個沒有疾苦的人間,而他的人生卻是不折不扣的悲劇:未遂的愛戀,窮苦而備受冷眼的遭遇,都讓這個才華橫溢的年輕人備受折磨,最終開槍結束了自己年僅37歲的生命(近日也有說法稱為他人誤傷致死)。他的遺書這樣說到:“我為我的事業豁出了生命,因為它,我的理智已近乎崩潰。”

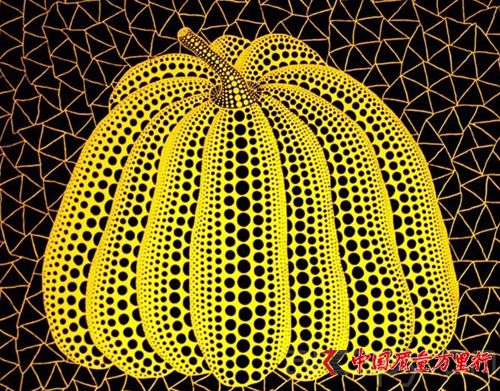

2、草間彌生——精神病院中的藝術家

草間彌生從小患有神經性視聽障礙,因此經常出現幻覺,然而她的母親對此卻一無所知。1957年,草間在藝術夢想和家庭前毅然選擇了前者,獨自一人來到紐約。她曾撿過垃圾堆中的魚頭和菜葉熬湯度日;也曾因“出格的藝術”遭到大家的詬病。直到靈魂戀人約瑟夫·康奈爾的離世對她造成重大打擊后,她才再次回到東京接受治療,此后便獨自往返于工作室和精神病院長達四十年之久。在她的作品中,時間和重力仿佛不復存在,唯有極端重復的圖案和色彩在無限擴張,幾乎以壓倒性的力量掌控了整個世界。妄想癥是她創作的源頭,而藝術是她自我治療的方式。可以說,她一生都在痛苦中獨行;也可以說,她本就是為藝術而生。

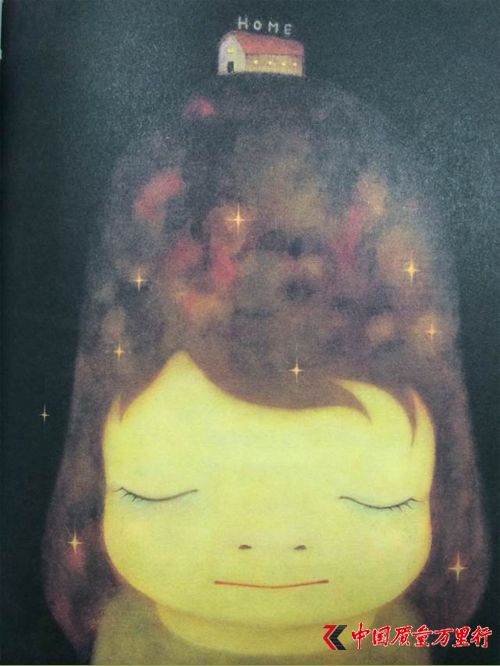

3、奈良美智——離開溫室的“娃娃”

連帽衫,運動鞋,年輕時的奈良美智可謂是勇敢、率性、叛逆的典型樣本。在該玩搖滾的時候絕不動筆畫畫,為了一次說走就走的歐洲游不惜動用下一年的學費……(小編按:人生不可復制,請勿隨意效仿)。直到1988年,奈良美智離開日本前往德國求學,語言不通和文化上的隔閡感,讓這個本該無憂的年輕人倍感孤獨,進而開始審視自身。那些斜吊眼梢,流露出些許叛逆的娃娃系列就成形于這個時期。與其說奈良在作畫,不如說是描摹內心更為恰當。“最初日記的內容多是‘自己在這個外國的社會如何才能被接受’……從在日本的溫室狀態到被隔離,我想自己與自己的對話會變得更深入”在他的個人自傳《小星星通信》中,奈良美智這樣回憶。

4、徐道獲——敏感所賦予的靈感

徐道獲出生于一個典型的藝術世家,其父親徐世鈺為韓國知名的抽象畫家。不同于世家子弟的優越心理,父親的光環反而讓敏感的徐道獲倍感壓力:“我意識到了有一位名人做父親的風險——他總是會被人提起” 1980,韓國政府對抗議平民的殺戮事件雖不曾波及到他,卻深深影響了他的藝術創作。他曾說:“我們只記得那些所謂的歷史重大事件……世界有很多殘缺和漏洞,藝術家的作用就是去發現那些殘缺。”1991年,徐道獲遠離家鄉來到紐約。離家的自由感讓他如釋重負,而隨即襲來的是孤獨和思念之情。這樣矛盾復雜的感情讓他創造出了最為有名的《家中家》系列,在作品中,家居的細節被完全還原,而絲綢的細膩質地使得光線可以均勻透過,顯示出超現實的朦朧之美。

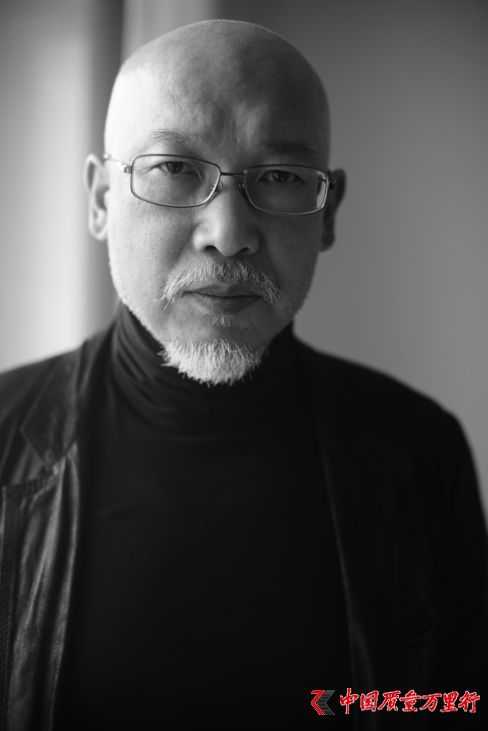

5、張恩利——生活的重擔,生命的力量

張恩利公認的代表性作品產于90年代早期,《兩斤牛肉》便是其中之一。在他的作品中,晦暗的背景,橫亙的肌肉和幾欲噴薄而出的力量使得整個畫面都充滿了危險感和張力。追溯作者早期的繪畫,能明顯感受到他內心的晦暗苦澀。當時,迫于生活的壓力,張恩利不得不做著兩份兼職以支持起家庭的開銷。“那個時期,心情是壓抑的,一方面來源于生存的困境,物質匱乏和那個年齡想要擁有更多之間的矛盾,另一方面是日復一日又毫無生機的生活節奏,每一年哪怕能有一次展覽機會你都會想要努力去爭取”。張恩利的堅持終于迎來了巨大的成功,2006,他與世界頂級畫廊Hauser & Wirth簽約,成為Hauser & Wirth簽下的第一位中國藝術家。不同于大張旗鼓的吹捧,張恩利是個十足的隱士,成功或是煎熬,都不求成為他人的談資。直到有一天大家反應過來,但已經沒什么機會買到他的作品了。

小編按:2014.12.2-2015.1.6期間,12位國內外頂尖藝術家將在京參展,其中就包括奈良美智、徐道獲、張恩利等牛X哄哄的人物。作為2014年末最重磅的展覽,藝術er們可以速速行動,將功課提前做一做了。

展覽信息:

名稱:M Home隨寓而安·紅星美凱龍藝術大展

時間:2014.12.2-2015.1.6

地點:北京798尤倫斯當代藝術中心

票務:10元