灌溉渠排的污水

醫藥行業已經成為環保違規的高發領域。在政策嚴控之下,一些污染企業并沒有死掉,而是沿著從東部向西部、從南方到北方、從沿海發達地區到內陸欠發達地區的路徑遷移,向老少邊窮地區挺進。其背后隱藏著怎樣的真相?

田野小道邊筑起約兩米的土壩,邁上土壩,一股冷腥的臭雞蛋味道撲鼻而來,映入眼簾的是一望無際的、大片污水匯成的褐色“湖面”,和高遠湛藍的天空形成了鮮明的對比。湖中錯落著零星的枯萎的紅柳,像奄奄一息的溺水者……這是中央人民廣播電臺中國之聲報道中的內蒙古托克托縣的“污水湖”場景。盡管公眾已對國內接連不斷的環境污染產生了“審丑疲勞”,但這起超乎想象的污染事件還是引起了廣泛的關注。

報道中,石藥集團中潤(內蒙古)公司等企業排放的污水,沿著解放初期挖的黃河灌渠污染了流經的多個村莊,水量之大以至于離奇地形成了多個污水湖。其中在管地營村附近的土地,污水湖面積居然高達“五六千畝”。

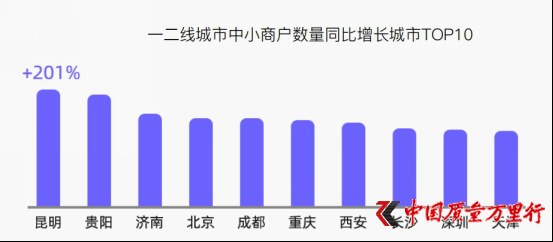

不得不說,醫藥行業已經成為環保違規的高發領域。繼去年鬧得沸沸揚揚的哈藥“環保門”之后,新年伊始,在環保部公布的去年年末被掛牌督辦的15家企業中,有10家都是制藥相關企業,更包括了2家上市公司。而盤點近年來的重大污染事件可以發現,“老少邊窮”地區正成為高污染企業的遷徙地與污染事件的頻發地。而污染企業之所以向“老少邊窮”地區悄悄遷徙,是緣于發達地區對污染的容忍度越來越低。如廣東、浙江、江蘇、山東等多地的招商引資部門明確表示拒絕“兩高(高耗能、高污染)”企業。大約從2005年開始,珠三角、長三角等發達地區以及其他發達城市即著手建立環保淘汰機制,清剿污染大戶,叫停關停一批污染嚴重的企業。

但一些污染企業并沒有死掉,而是沿著從東部向西部、從南方到北方、從沿海發達地區到內陸欠發達地區的路徑遷移,向老少邊窮地區挺進。如內蒙古托克托“污水湖”污染事件中的排污大戶石藥集團中潤(內蒙古)公司(以下簡稱“石藥”),就是在河北遭到抵制后,搬遷到了托克托縣。

污染大戶向“老少邊窮”挺進,只因污染成本低

據統計,近六年來,中國發生15起重大水污染事故,其中超過半數發生在“老少邊窮”地區,如轟動一時的陜西省鳳翔縣兒童血鉛超標事件,云南曲靖鉻污染事件等。重大污染頻頻現身“老少邊窮”地區已成為一種“現象”。

制藥行業是國家進行化學耗氧量、氨氮排放監管的重點行業之一。環保部公開數據顯示,2009年中國制藥工業總產值占全國GDP不到3%,而污染排放總量卻占到了6%。而在各類藥品中,原料藥屬高污染、高耗能產業,對大氣、水域的污染尤為嚴重。

某藥企業內人士向記者透露,與企業高污染、高耗能緊緊伴隨的往往是低利潤率和低技術含量等問題。但排污大戶們向中西部內遷,并不是因為用工成本提高,而是因為治污成本太高。

一般而言,高污染水中內含大量蛋白,色素,有機溶媒,重金屬,硫酸根,氯離子等。其進行治理需要經過十幾個環節,大致流程是:預處理——分離固體高污染物(固體廢物還得再處理)——酸化氧化——化學處理——厭氧處理——分離固狀物——好氧曝氣處理——接觸氧化——分離固狀物——沉淀——出水。由于工藝流程長,每一步還要加化學藥劑,如絮凝劑,堿式氯化鋁,脫色劑,沉淀劑,氧化劑,還原劑,凈化劑等。這種情況下,企業治理成本都在20~50元/噸,假如中水回用,成本還要翻上一翻。

以石藥為例,根據托克托縣官方網站2011年1月1日公布的產量——年產4000噸青霉素工業鹽、2000噸6-APA和4000噸阿莫西林原料藥來推算,其每天要排5000~6000立方的污水。這樣產能規模的企業,如果要規規矩矩治理,按國家標準排放,污染處理設施還要投資2~3個億,每年的運行費也得1~2個億。即便按托克托工業開發區管委會副主任肖文偉描述的治污成本——“每噸四五十元”粗略計算,石藥每天的治污成本也二三十萬,一年也近一個億。

早在2010年,環保部頒布了《制藥工業水污染物排放標準》。新標準中,主要指標均嚴于美國標準,例如發酵類企業的COD、BOD和總氰化物排放要求與最嚴格的歐盟標準相接近,環保門檻上調了一倍多。由于原料藥是化學藥生產中的污染和能耗大戶,一直是環保部門重點污染監控的目標。

據了解,目前大部分藥廠都達不到這個標準。這之前上海的原料藥在全國的實力是很強的,但在這個標準頒布后,上海已經選擇全線退出原料藥的生產。

上海某藥企的負責人曾直言,上海市政府的監管更加嚴格,而如果嚴格按照新標準進行管理,大部分藥廠的環保處理都遠不達標,所以上海已經放棄了原料藥的生產。

與此同時,由于各地政府環保監管力度不同,越來越多的原料藥企業已經逐步將生產向中西部地區轉移,包括安徽、江西等地的一些廠區,已經成為污染的重災區。

當然,企業治污原本有更徹底、更有效的辦法。主管環保排污的肖文偉就直言,像石藥集團中潤(內蒙古)公司這種生產抗生素的企業,“如果他的技術要用新的手段,那么產生的三廢就很少了”。但和高代價治理污染有些相似,引進新技術也需要付出較大的成本。拿青霉素來說,目前青霉素的生產工藝年新月異,特別是2007年以后荷蘭最新一代菌種、工藝,其發酵單位高,工藝簡單,污染低,但在國內只有個別青霉素企業開始推廣。同樣以石藥為例,目前其使用的主要是東德的技術——德國都合并12年了,遠遠跟不上時代的發展。如果徹底將其改成目前世界最先進的生產工藝,還至少須再投入3~4億元的技術改造資金。

治理污染與引進新技術的成本如此之高,在沒有足夠“動力”的情況下,利益驅動使然,企業自然不會去花“冤枉錢”。#p#副標題#e#

污水口已結成冰上方四個大字赫然寫著“防治污染”

不是一家企業的問題,而是一個行業的問題

一位藥企老總曾坦言,實際上,污水直排絕不是某一家企業的問題。整個原料藥生產行業,真正環保達標的企業不超過20%。業內對廢物處理不達標甚至不處理直接排放的企業很多,大部分都是晚上8點到早上6點,將處理不達標甚至未經處理的廢水廢渣直接排放。“按照現行的環保標準,國內絕大部分原料藥生產企業的環保標準都是不達標的,業內80%的企業都在‘直排’廢渣廢物。”

上海一家藥廠的負責人也認同這個說法。他表示,國內大部分原料藥生產企業都從事的是最低端的生產,這塊是典型的低附加值高污染,一些規模較大的企業,產出量巨大,一天需要處理的廢水就有幾千噸,這樣大的量也為污水處理帶來了難度。

根據中國醫藥進出口商會最新統計數據顯示,中國原料藥及中間體生產優勢明顯,不僅品種多,產量大,而且價格便宜。目前中國可生產1500多種化學原料藥,產能達200多萬噸,約占全球產量的1/5以上。中國已經成為全球最大的化學原料藥生產和出口國。

但同時,原料藥處于制藥產業鏈的末端,附加值較低,生產過程中產生的廢水往往治理難度大且處理成本高昂。

這也是為什么跨國藥企紛紛將原料藥生產轉移到中國、印度等發展中國家的重要原因,許多藥企已經不在歐洲本地設廠生產化學原料藥,尤其是青霉素工業鹽類等大宗原料藥。

而很多地方政府考慮到企業納稅,考慮到GDP,對于環保管理往往流于表面,這也造成很多企業有恃無恐,“這個地方不讓我排,我換個地方繼續排放。”

制藥企業不愿在治污方面多投入,還由于低端原料藥利潤微薄,企業升級能力有限,不得不繼續在低端市場競爭。

“中國的原料藥企業不應該像現在這樣互相進行低價競爭。如果所有的企業都提價10%用于環保投入,我想對整個行業的改變是非常大的。”浙江藥廠的一位老總曾這樣說道。

高污染從發達國家移到中國,從東部移到西部

和治污成本高相對的是,企業的違法成本極低。專家研究得出的結論是——我國環境違法成本平均不及治理成本的10%,不及危害代價的2%。按托克托村民的說法,“放一天(污水)給(村里)4萬,每年在我們村范圍內放15天。要(輪流)放到好多個地方……”

也就是說,企業污水排放到村周圍田地變成污水湖,大約每天只需付出4萬多元(加其他費用,如公關費用等)的成本。

還是以石藥為例,其排放的污水大約能占總污水量的一半,則其違法排污的成本每天只有2萬元左右,和治污的保守數字二三十萬元相比,云泥之別。

讓企業更加肆無忌憚的是,監管部門的不作為甚至縱容。中國之聲的報道中有一個細節,號稱“世界上最大的抗生素生產企業”的石藥集團早在2004年就在托克托縣工業園區投資建廠,石藥距離最終端的“污水湖”約23公里,而其間埋下約23公里長的地下排污暗道。令人不可思議的是,管道和蓄水池竟是政府給污染企業“專門量身定做”的。

“寧可毒死,不能窮死”是不少地方主政者的慣性思維,“惟GDP至上”的畸形發展觀、片面的政績觀,往往使得環境監管形同虛設。一些政府與企業之間形成了一條“利益鏈”,面對長期以來的污染問題政府只是“睜一只眼、閉一只眼”,企業缺乏增加環保投入的必要外在壓力。

一組可供參考的數字是,據媒體報道,浙江臺州椒江兩岸的醫藥化工園區,多年來因廢水、廢氣污染而一直飽受市民詬病。當地2010年全市共處罰污染企業718家,罰款金額2916萬元,平均每家罰款僅4萬元。而4萬元對于企業來說,連撓癢都算不上。

此前有數據統計表明,在歐美發達地區,污染較大的原料藥環保成本投入一般占企業總成本的1/3,而國內企業一般只占1/6。有業內人士指出,很多的制藥企業在環保投入上,可能比這更低,因為盡管標準嚴格,但違法成本很低,導致企業鋌而走險。

專家指出,從世界范圍來看,中國目前的高污染企業很多承接自歐美發達國家的“污染大轉移”,而如今在國內,也正在經歷著相似的過程,中西部欠發達地區承接沿海發達地區的“污染大遷徙”。從國內治污力度看,越是老少邊窮地區,監管越松。而哪里監管松,高污染企業就往哪里鉆。

2011年末,中國政府網發布了《國務院關于印發國家環境保護“十二五”規劃的通知》。《規劃》提出要切實解決四大突出環境問題,具體包括:改善水環境質量、實施多種大氣污染物綜合控制、加強土壤環境保護、強化生態保護和監管。在環境問題越來越受關注的當下,地方特別是老少邊窮地區的科學發展亟須破題。

而對企業來說,通過技術革新、技術創新實現企業的升級改造、戰略轉型,正是中央所大力倡導的,也是轉型期的中國最需要的。這既是企業自身發展的需要,也是企業應負的社會擔當。

但,從這些企業向“老少邊窮”地區遷徙的那一刻起,就說明他們并沒有低碳、節能、降污的打算,而是準備“將污染進行到底”。#p#副標題#e#

一個老人從污水湖旁走過

環境損害賠償,存法律“短板”

遏制污染企業在老少邊窮地區的蔓延,在監管失語的情況下,更多還要依賴法律的手段。但目前,中國對于因環境損害如何賠償缺乏完整的法律體系,只是在單行法律、法規中有零星的規定。

“污水湖”污染事件中,村民們在多次向環保部門、地方政府舉報遭漠視后,因為缺乏法律救濟,一度陷入茫然無奈之中。

而對于污染企業來說,法律的震懾力也并不明顯。北京大學環境法學教授汪勁曾統計發現,1998年到2002年這5年,中國重特大環境污染事故發生了387起,只有25起被追究了重大環境污染事故犯罪。2003年到2007年,中國發生重特大環境污染事故90多起,被追究違法犯罪的僅12起。

污水湖污染事件中,據中國之聲報道,記者提取的官地營村村民喝的機井水水樣,經國家食品質量安全監督檢測中心檢驗后發現,共有包括異臭、異味在內的4項指標不符合國家飲用水標準。其中,砷含量是國家飲用水標準上限的4.8倍,氟化物含量是國家標準上限的1.8倍。而長期飲用高氟水,可以誘發氟斑牙、氟骨癥,長期氟中毒導致氟骨癥的人有時候會出現手指關節變形或者脊椎變形,駝背;長期飲用高含量的砷的水,則會導致多臟器的損傷以及腫瘤發病率的明顯上升。

國際癌癥研究機構已經確定砷為致癌物,它對DNA的損傷,對腫瘤細胞的促生都有很大的作用。一些村民已出現了疑似關聯癥狀,如咳嗽、氣喘,癌癥發病率高等。這種情況下,村民能否得到賠償,能得到多少賠償?

形勢并不樂觀。環境污染對人體健康的損傷比較特殊,一方面具有滯后性,另一方面不具直接關聯性。而且,環境對人體健康的損害是一因多果、多因異果。對人體健康的危害,有些甚至要過幾十年才能發現。

而在我國現有的法律中,《民法通則》、《侵權責任法》、《環境保護法》等確立的制度不僅十分原則、抽象,還只對環境損害賠償做出了規定,缺少對人體健康損害賠償的相關內容,一些重大的環境損害也未納入其中。這些籠統簡單的規定缺乏可操作性,使環保行政主管機關以及人民法院在處理環境損害賠償糾紛時無具體規則可循,許多事實基本相同的案件,其賠償結果差異很大。

曾擔任湖北省高級人民法院副院長的全國人大代表呂忠梅調研發現,中國環境損害案件的審理正陷入困境——法官在環境污染損害方面的知識不足,在司法的各個環節,不管是立案、判決、審理、執行,都存在困難。“盡管各地采取了很多措施,但這種情況沒有得到根本改善,防止造成損害的機制沒有,如何消除應對的機制沒有,賠償的方法也沒有,結果是污染企業跑了,只留下居民受害、政府負責、國家埋單。”

公開資料顯示,近年來中國環境投訴逐年增多,但環境糾紛司法救濟途徑相對滯后,環境訴訟案件數量并未出現相應的增長,仍然存在環境犯罪沒有被依法追究、環境受害者的合法權益得不到有效保護的情況。

而在美國,如果一個污染企業造成環境損害,環保署會聯合司法部代表國家對該企業提起損害賠償民事訴訟。賠償范圍非常廣泛,除了實際污染損失外,還包括“恢復和清污費用”,通常這筆費用是一項天價賠償,相當于要把生態恢復到破壞之前的情況,如果企業不能負擔就會破產。

包括呂忠梅在內的多位專家呼吁,中國應制定一部完善的《環境損害賠償法》,建立完善的環境損害賠償制度體系。

一個令人鼓舞的情況是,近年來,貴陽、無錫、昆明等地紛紛設立環保法庭,環境司法的大門已經打開。相信假以時日,該是對排污大戶們“亮劍”的時候了。

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號