標準制定的過程,實際上是多方利益取舍的過程,這就需要建立一個標準制定的“標準”。需要一以貫之地秉承公共利益大于一切的理念,充分發揮專家實事求是的科學態度,防止異化為利益博弈的籌碼。

國家食品安全標準關乎每個人的生命健康,標準怎么制訂,究竟誰會起到關鍵性作用?從2010年6月份開始,食品安全國家標準就屢被質疑“降低”、“企業綁架”和“暗箱操作”。質疑范圍囊括乳品國標、速凍食品標準、食品添加劑標準等多個方面。

乳制品成食品安全標簽

以奶粉行業為例:自從三鹿問題奶粉事件后,乳業安全就引領了食品安全話題。問題奶粉造成了惡劣的社會影響,以致很長一段時間,民眾談奶色變。

然而,民眾對奶粉情結是多方面因素導致的,中國乳業的安全問題,不僅局限于三鹿一家,其他不少品牌奶粉也未能幸免。乳業安全成為一個行業的問題,匡正其發展不能單純依賴行業自律,偶爾的懲戒也未必能起到殺一儆百的作用,從行業的長遠發展看,只有通過規范,特別是制定行業標準,并加強監管,才能從根本上防范悲劇的重演。

作為生活必需品,乳制品的重要性不言而喻,它們直接影響了人們生存的安全感;從宏觀經濟的角度來看,自從三鹿奶粉事件發生后,部分民眾對國內乳制品的不信任,甚至不惜通過多種渠道購買國外產品。乳業安全超越了行業本身,慘痛的教訓積累了民眾焦慮,稍有風吹草動,媒體、民眾就蜂擁而至,對其大加鞭撻。它逐漸被標簽化,成為了解中國食品安全現狀的重要窗口。改善該行業生態,恢復國民對乳業的信任,既是本行業東山再起的不二法門,亦是對整個中國食品信譽的一個交代。

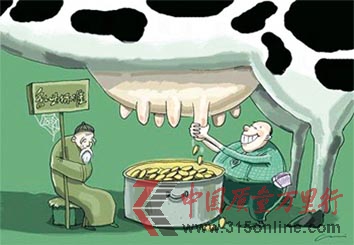

《人民日報》曾報道稱,新國標制定過程中,初稿由行業巨頭蒙牛、伊利及光明集團等起草,送審稿中一直都有的兩項關鍵性標準,在國標出臺前被“莫名”修改。報道還提到,有參與標準制訂的專家表示,“巴氏奶標準初稿的起草單位是蒙牛乳業集團,生鮮乳標準由伊利集團起草,酸奶標準則由光明集團起草。”企業參與制定行業標準有其合理之處,一個行業的健康發展需要照顧多方的利益,但是它只是作為參考因素的一個方面,本行業的專家背負企業的職務,一旦直接參與標準制定,就將授人以柄,無非瓜田李下,很可能成為企業“動物精神”的代言人。在法治領域,承辦案件過程尚有回避原則,如今制定乳業標準雖不能直接決定一個人的生死,表面無關社會公正,但是對于一個行業的市場秩序卻影響重大,從長遠來看,也將影響到公眾利益。

#p#副標題#e#

多方利益爭執需要公正公開

事實上,除卻乳業新國標制定存在被企業綁架的可能,其他食品的國家標準也備受關注。近期速凍米面制品食品新國家標準將正式實施,該新國標因關鍵指標“金黃色葡萄球菌”要求降低而備受爭議。類似這些食品的國家標準,因為它的技術性約束,導致普通消費者難以介入,國家標準因此可能淪為企業標準。

標準制定的過程,實際上是多方利益取舍的過程,這就需要建立一個標準制定的“標準”。需要一以貫之地秉承公共利益大于一切的理念,充分發揮專家實事求是的科學態度,防止異化為利益博弈的籌碼。對此,政府部門該做的僅僅只是搭建一個聽證平臺,堅守公共管理的立場,并督促企業擔當社會責任,呼吁民眾參與標準制定,做到公開公正。

究竟該由誰主導食品安全標準的制訂?國家食品安全標準又究竟該是誰的“標準”?這其實是毋須過多探討的話題,因為,這個答案一直應該是無比清晰無比堅定的。如果在制定食品安全標準過程中摻雜了企業的“意志”、受到了利益集團的主導,如此的食品安全標準,又有多少可信性?如何在制訂食品國標時拒絕企業的意志而服從于消費者的利益,這才是民心所向。

新國標不僅是一個行業標準問題,就其本質而言,它們都是一個公共決策。

公共決策受企業、相關利益集團影響的現象早已司空見慣,從充滿了利益糾葛的房地產業,到危害生態環境的化工企業、垃圾焚燒廠,影響最終決策結果的有時不是科學的規劃,也不是民眾的呼聲,而是利益的老謀深算。而類似乳業新國標面臨的質疑,正是公共決策陰暗面的某種體現,國標里的“國”不是多數人的國,更可能的是,它避開了民意,集結了利益,一些決策成為某些利益集團的代言人。

樂思輿情監測系統的專家分析道:“食品安全標準,表面看來只是一組數據。不過對專家而言代表了科學尺度,拷問的是權威;對企業來說則是生產所遵循的底線,拷問的是利益;對普遍大眾來說是一條健康的保障線,拷問的是安全;而對政府而言是公共管理的工具,拷問的是責任。”

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號