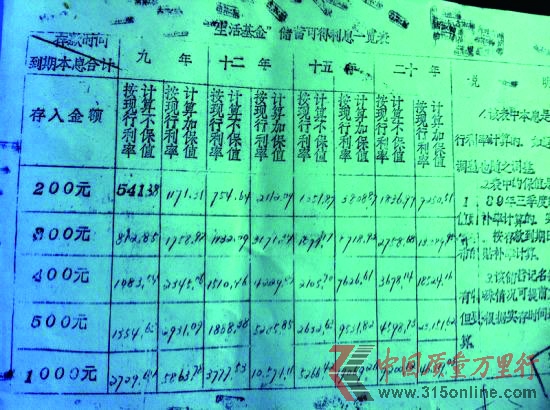

“生活基金”儲蓄可得利息一覽表

1989年7月,中國農業銀行青縣支行面對儲戶推出了“生活基金”儲蓄業務,稱存入的錢可高息保值。“我當時存了2000元,銀行說20年到期后能變成9萬多元。”河北滄州青縣儲戶駱先生說。然而,當2009年胡先生這筆錢到期后,銀行方面卻以利息太高、存期太長,不符合央行規定為由,拒不兌現。

儲戶:存款利息銀行不認賬

青縣儲戶駱先生說,1989年7月,中國農業銀行青縣支行面對廣大儲戶,推出了一項名為“生活基金”的儲蓄業務,稱存入的錢該行將按國家利率和保值貼補率給予累計計息。“銀行說現在存入有限的幾百元,到期可得的本息就是幾千元甚至幾萬元。”駱先生說,當時自己正好做生意,手里有些積蓄,而他的兒子又小,便想給孩子存一筆錢,等20年后取出來正好可以給孩子做大學學費。

于是,駱先生一次存入了2000元錢,并選擇了最長的存期20年。“銀行給了我一張《‘生活基金’儲蓄可得利息一覽表》,按照上面的計算方式,我這2000元20年到期后,應得9萬余元。”駱先生說,但是等到2009年9月這筆錢到期,他拿著存單去銀行取款時,卻被告知此款不予兌現,理由是這張存款單的辦理違反了有關規定,一是利息太高不符合央行規定,二是國家規定的存期最長為5年,沒有20年。“我白紙黑字的存單上扣著農行的公章,不符合規定為什么這么多年不通知我把錢取出來,現在到期了又不兌現,這不是霸王條款嗎?”駱先生氣憤地說。

無獨有偶,青縣儲戶胡女士也有相同的遭遇。1989年9月,胡女士的父親也為她辦理了該項業務,存入了600元,存期也是20年,按照銀行當時給出的一覽表,這筆錢到期后本息應為2萬余元。

“那時600元可是父親一年半的工資啊,我家再困難父親也沒動這筆錢,就想著等我長大了再拿出來,沒想到現在銀行竟然不認賬了。”胡女士說。

農行:央行規定不能違反

駱先生和胡女士向媒體展示了1989年農行青縣支行向廣大儲戶發出的宣傳單以及《“生活基金”儲蓄可得利息一覽表》。《一覽表》上列明,存入200元、300元、400元、500元及1000元金額,在9年、12年、15年、20年到期后按現行利率計算不保值及按現行利率計算加保值的本息合計款數。“我的2000元20年到期后,加保值算出來是9萬多,不保值也有4萬多。但銀行只肯給我9000多。”駱先生說。

駱先生和胡女士曾就此事找到農行青縣支行交涉,銀行對1989年開展的“生活基金”儲蓄業務一事予以認可,也表示央行出臺的規定是他們存款之后的事,但堅持表示不能違反央行的規定,只能將20年存期分成四個5年定期并采取到期轉存的方式計算本息,“最后算出來,給駱先生9000多元,給我2000多元,只相當于當初約定的十分之一。”胡女士說,當年的600元是父親一年半的工資,20年后這2000元只相當于自己一個月的工資,這筆錢存的不但不保值,還嚴重縮了水。

對于儲戶的種種質疑,農行青縣支行辦公室一位工作人員解釋,銀行方面也愿意維護儲戶的利益,但央行的規定擺在那,誰也不敢違反。“銀行不是沒有錢,也愿意把錢給儲戶,但是上級有文件,如果給他了上面來查,我們沒法交代。”

律師:銀行無理由賴賬

胡女士說,為了討要說法,她和駱先生將農行青縣支行起訴至青縣人民法院,要求農行方面履行存款合同義務。

“法院雖認定我們和農行之間的儲蓄存款合同合法有效,但卻不支持我們,最后判農行支付我們2000多元和9000多元。”胡女士說,日前他們已向滄州中院提起上訴。

律師皮德智表示,儲戶與銀行之間是合同關系,合同只有在違反法律、法規的前提下,才是無效的。“且不說中國人民銀行頒布的通知或規定,在儲戶辦理存款業務之后,即便是頒布也不屬于法律法規的范疇,只對內部各金融機構有效,而不能影響第三方即儲戶的利益。所以,農行青縣支行沒有理由不如數兌現。”皮德智律師說。

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號