近日,一位叫劉洪濱的女士出了名。她走遍西藏、青海、內蒙、河南、吉林、黑龍江、福建數省(的電視臺),身兼多種要職:苗醫傳人、醫學會長、營養專家、保健醫師、研究委員……

她的無數分身,都是在為一個目的服務:賣假藥。

“別看今天跳得歡,小心明天拉清單。”這句八三嚴打時的民諺一語成讖。劉專家和諸多同僚被曝光后,輿論的鐵拳雨點般砸落。

狂歡結束,人群散去,假藥廣告緣何堂皇登上電視似乎鮮有人關注。現在是時候冷靜下來,理清來龍去脈:為什么地方電視臺的假藥廣告如此猖獗?

違法廣告的頭把交椅

敢公然出現在電視上的藥,都得經過中國國家食品藥品監督管理總局的批準。既然經過批準,那么這些藥假在何處呢?

一方面,廣告中假藥的療效太過神奇,不拿諾貝爾醫學獎都是瑞典有眼無珠。服用三個月不用心臟支架太現實主義,一周告別痛風、半月治愈尿糖才是神藥的標準配置。

某百科網站上列出的神藥:配方簡單,療效驚天

另一方面,假藥廣告酷喜發明主流醫學界聞所未聞的概念,諸如HK-8除礁因子、肺礁等超現實主義術語。

還有很多所謂藥品,實質上是保健品,不能算作藥物。保健品是暴利行業,很多沒有獲得生產批文的廠家鉆空子,炮制、兜售打著藥物名號的保健品。據上海市消保委發布的調查報告:四分之一的民眾錯把保健品當作藥物。

葵力健官網充滿山寨感,其GMP認證在CFDA上查詢無果

中國的藥品廣告濫觴于八十年代。在電視普及率不過70%的1987年,中美史克的腸蟲清在熒屏上一炮而紅,開啟了醫藥市場廣告先行的潮流。隨后,各種浮夸的藥品廣告粉墨登場。

1999年,醫藥廣告榮登電視廣告霸主之位,投放量高達63億元,約為該年全部廣告的十分之一強。此后,假藥廣告一路泛濫。

進入21世紀,假藥廣告們更是“屢創輝煌”:

2001年,國家工商總局披露的八大虛假廣告案中,七個是假藥廣告。

2003年,食藥監局對55家電視臺展開檢測,違法醫藥廣告占比76%之多。

2004年,隸屬央視的CTR發現,市縣級電視臺近乎被醫藥廣告占領,占全部廣告播放時長的61.15%。經國家工商總局證實,此年藥品廣告違法率高達95%。

相聲演員侯耀華共代言了包括保健食品、藥品、醫療器械等10個虛假產品廣告

2009年,侯耀華被戲稱為“猴藥華”,皆因其代言的十余種藥物先后被工商機關宣布違法。

2010年,中國廣告協會稱,電視假藥廣告坐穩了違法廣告的第一把交椅,即便各地工商局查處46889例,漏網之魚數不勝數。

2012年,全國各工商部門累計通報違法藥品廣告145548件、違法醫療器械廣告13793件、違法保健食品廣告21171件。

假藥借中醫造假

事情得從源頭說起。任何藥物必須經過食藥監局審查,所謂的假藥也不例外。有國家監管機構背書,假藥便可放肆用虛假廣告招搖撞騙。這其中的一個關鍵步驟是,利用對中藥制度性的偏袒暗度陳倉。

《藥品注冊管理辦法》第45條為中藥和中成藥實行特殊審批,一路大開綠燈。由于研發成本極低的中藥好通過審批,假藥商們便大力申報中藥。市面上被通報的各類假藥,絕大多數都打著“國藥準字Z”的批號。Z代表中藥。

食藥監局列出的藥品類數

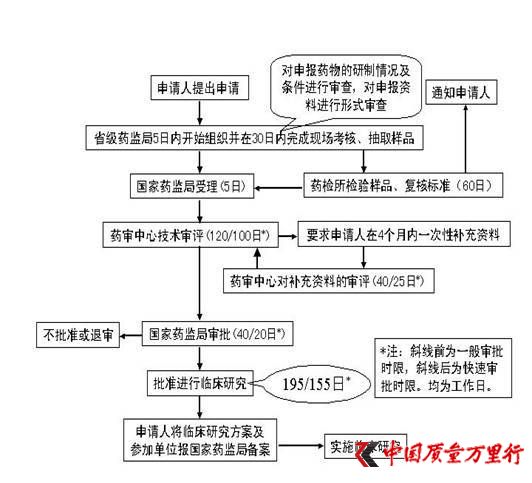

此外,審批流程的粗陋,增加了假藥通過審核的機率。食藥監局確定藥品批次后,抽樣審查。按照流程,只要應付過第一次檢查,后邊就暢通無阻。

假藥商利用這一漏洞規避審查,認真做好審查批次的藥,其他批次隨意了事。更有甚者,直接購買其他藥廠產品,改包裝頂替。

而打著藥品幌子的保健品,想蒙混入市就更簡單。只要把它做成膠囊、沖劑等藥物形式,印上真真假假的醫學術語,配上吹得離譜的廣告,就能高價售賣。

中國藥物審批流程

拿到批文的那一刻起,假藥就來到廣闊天地,準備大有作為。當然,老規矩,廣告先行。

藥品市場競爭激烈。2014年,中國醫藥工業營收2.46萬億元,同年GDP不過63.6萬億。產品想要脫穎而出,廣而告之很有必要。

而假藥療效欠佳,吸引不來顧客,只能用虛假廣告渾水摸魚。將廣告做成主打產品的營銷方式,與創業公司的幻燈片造車異曲同工。只不過,互聯網企業騙的是投資,假藥騙的卻是人命。

醫藥廣告拍攝現場

在谷歌中搜索“醫藥廣告制作”,可得53萬條結果;搜索“專業醫療廣告團隊”,足有126萬條回饋。制作電視假藥廣告的公司遍及全國各地,為污染電視提供了源源不斷的后備軍。

有專業醫廣配音網站,也有醫廣演員經紀代理,更有全套制作的一條龍公司。3D動畫、健康講座、劇情廣告,形式多種多樣。

人傻、錢多、速來

廣告制作好,就該尋找媒體了。假藥商瞄準的多是縣市級的電視臺。幫助產品進入縣級市場的中介公司一直存在。它們一手掌握假藥商名單,一手抓著電視臺資源,隨時都能將之轉化為業績。

在網上,有不少電視廣告資源招標平臺,囊括無數縣級電視臺。每臺都有專屬頁面,留下廣告代理公司信息,等待假藥商持幣來詢。

假藥商看準縣市級電視臺,自有其經濟考量。畢竟電視臺越大,費用越高。在央視打一次時段最差、價格最低的廣告,5秒鐘要4200元。七旬老漢第二春、腦癱病人下地走的劇情長片動輒十幾分鐘,放上一次,藥廠恐怕要破產。

除開廣告費的考量,地方電視臺的受眾很符合假藥商的顧客畫像。

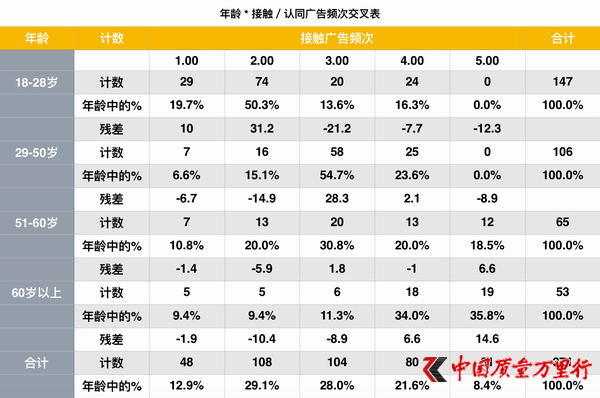

地方電視臺收視人群大體上一高雙低——年齡高、學歷低、收入低。在小樣本調查中,醫藥信息獲得、個人態度轉變、購買意愿沖動三個維度中,年齡高、學歷低的用戶都是表現最突出的。數據直觀地表明:假藥專為地方臺觀眾而生。

老年人更容易為假藥廣告的影響。而中國的老齡化趨勢相當明顯,60歲以上的居民占13.26%。縣城的老齡化問題尤甚。銀發族歷來是地方臺的忠實觀眾。

數據顯示,老年人更容易受假藥廣告影響

如圖所示,60歲以上的人在認同假藥傾向度上的表現遠高出其他年齡組別。難怪市場中有那么多針對老年人的假藥,也難怪一頭銀發的劉洪濱能在地方臺頻繁欺騙她的同齡人。

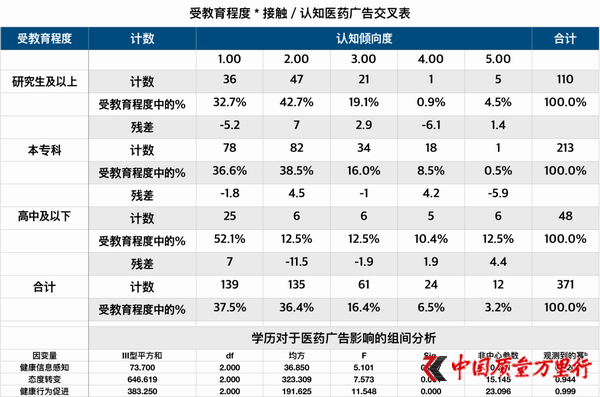

相比北上廣,市縣級電視臺受眾總體文化水平偏低。小學及以下水平占26.1%,初中占40.6%,高中(包括中專)占25.4%,大專及以上占7.9%。

假藥廣告對不同學歷的影響

盡管人們并不將假藥當成唯一的健康選擇,學歷與假藥廣告認同度總體還是成反比。在學歷的維度上,地方電視臺受眾面對電視假藥廣告時并無多少免疫力。

近年來,城鎮居民,特別是三線開外城市的居民,收入和消費水平雙雙提升。然而,受制于消費觀念和文化程度,他們沒有逃開電視假藥廣告的侵襲——越有錢,越惜命,越容易受假藥廣告影響。

不同收入群體對假藥廣告的傾向不同

地方電視臺輻射范圍有限,但它對本地受眾很是了解,議程設置能力極強,在宣傳中制造了并行于主流醫學輿論的話語體系。地方臺可謂地頭蛇,深諳當地情況,施放廣告,十拿九穩。

比如山東某地,人們最關注的健康問題依次為:高血壓、糖尿病、皮膚病中風、前列腺、痛風。巧合的是,當地電視臺播放的醫藥廣告中,最為常見的則涉及糖尿病、高血壓、通風、前列腺、銀屑病。

對陜西、山西、河南等地假藥廣告的調查發現,地方臺的合作對象不少是本地本省的藥廠與醫院。肥水不流外人田,幫假藥商先吃盡本地消費者資源。

靠假藥廣告創收

盡管電視臺創收的方式不下十種,但去除灰色、黑色以及灰黑色收入后,廣告才是臺柱子,占總營收的55%。2010年,東方傳媒集團賺得113億,僅上海廣播電視臺就貢獻了45.52億的廣告收入。

放眼全國,年入百億的電視臺能有幾個?在央視、境外電視信號以及湖南、浙江等同行衛視的競爭下,大多數省級衛視入不敷出。

2012年,在湖南廣電的幫扶下,青海衛視憑借2億收入躋身二線。幾年前,“青芒果”和新疆、西藏、內蒙等省級衛視的年收僅千萬計。著名制作人吳斌坦言:“一個衛視一年沒有四五個億的運營費用是根本沒法玩的”。

有尊嚴、有夢想的省級衛視不甘落于人后,必須籌快錢迎烈戰,接醫藥廣告變得正當起來。

造血能力極弱的市縣電視臺更是赤字一片。它們從計劃經濟時代走來,既是四級辦電視政策的產物,也是宣傳機器的堂口。體制鑄就的僵化令其無法適應市場經濟大潮,淪為吃財政飯的累贅。

由于制度混亂,胡亂招人,市縣臺中并非所有人都能靠財政養活。比如2016年,河南新安縣電視臺的210名員工中,只有45個在編,其他人必須自籌工資——只有接廣告一途。

電視大省湖南的縣級臺也很依賴財政和廣告

然而,61號令頒布后,電視臺能接的廣告數大打折扣。2014年,浙江省組織調研,發現73%的縣電視臺廣告收入下滑,最高下滑9%。電視大省湖南也飽受沖擊。郴州市永興縣廣播電視臺廣告收入的巔峰曾達300萬,但2014年縮減至160萬,2015年降到100萬以下。

先天不足,后天“橫禍”,地方臺們只好饑不擇食,接假藥廣告,甚至主動配合,共同造假。

許多假藥假到絕無可能獲得批文,電視臺便組織拍攝兩個版本,一個送審混許可,一個浮夸騙觀眾。與此同時,還與假藥商準備了兩套合同。一旦罪行敗露,就把合同日期簽近,金額填小。但私底下執行的合同讓各方都賺得滿意而歸。

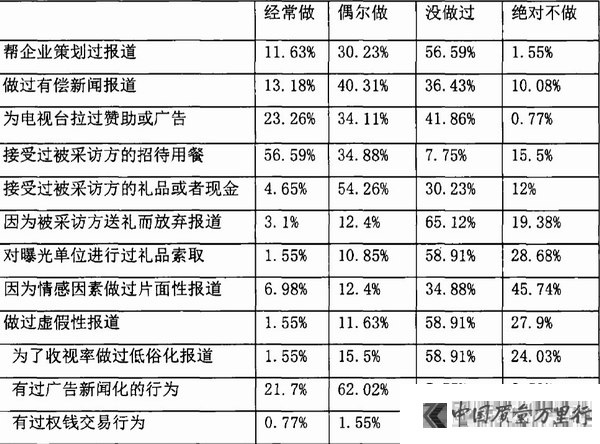

地方電視臺工作人員素質一覽

從法律上講,電視臺不能隨便播放藥品廣告。《廣播電視廣告播出辦法》規定,電視臺在播出醫藥廣告時應審核嘉賓的專業資質以及產品質量。

但后邊的規定令其形同虛設:當電視臺因廣告主提供虛假材料播出違法廣告時,可減輕或免除處罰。

于是,即便假藥廣告的處罰臨頭,電視臺也能藉此逃逸。中國2012年才爆出第一例電視假藥廣告案,審判結果不過沒收電視臺非法所得,僅有兩人被追刑責。

理論上,電視廣告應受工商局、文化廣電新聞出版局以及文化市場綜合執法局的三方監管。但實際上,三個單位平級,互不買賬常有,相互推諉扯皮。

即便它們想管,也未必敢管。某縣工商局查處一次違規廣告后,電視臺派出記者每天跟拍工商執法,每晚展示蠻橫的工作人員。一個月下來,工商局祭出白旗,先是退還罰款,后又主動出錢在電視臺辦了期專題節目來澄清。

這并不只是無冕之王的威力,還有政府權力加持。為了掌握輿論高地,不少電視臺臺長由當地黨委、政府指派。面對與縣長同級的臺長,工商執法人員怎敢監管?

可見,假藥廣告這口鍋不能只由假藥商來背。從藥品申報到廣告制作再到登上熒屏,鏈條上的每個人都有責任。

至于假藥廣告的的受害者——廣大民眾,則沒有什么發言權,也不敢有。調查電視臺播放虛假醫藥廣告的職業打假人劉江,2012年被訴詐騙罪入獄,至今仍在服刑。

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號