300元的酒店房間,老客戶就要380元?過去貨比三家,如今還要“貨比三人”,一些手握大數據工具的商家正在真實上演“坑人新騙術”。

近日,有微博網友自述其被大數據“殺熟”的經歷引起網友關注。

每日經濟新聞(微信號:nbdnews)記者梳理下方網友評論時發現,網絡公司大數據“殺熟”的行為不僅發生于在線旅游預訂平臺和打車軟件,還存在于人們日常生活的通訊套餐、電影訂票、網絡購物中。

有網友戲稱,“應該都是佛系公司吧,都不‘殺生’的”。

大數據說:我認得你,所以漲價!

前有航班信息非法叫賣、機票搭售,后有網絡公司利用大數據“殺熟”,近來槽點滿滿的在線服務平臺頻頻陷入消費者信任危機。

近日,一位網友稱,他經常通過某旅行服務網站訂某個特定酒店的房間,長年價格在380元到400元左右。偶然一次,通過前臺他了解到,淡季的價格在300元上下。他用朋友的賬號查詢后發現,果然是300元;但用自己的賬號去查,還是380元。

“我第一次聽到,非常震驚。”華美酒店顧問機構首席知識官、高級經濟師趙煥焱向每日經濟新聞記者表示,這不是正常的收益管理,而是通過欺騙得到更大收益。

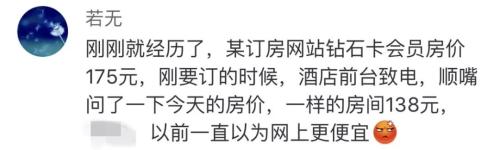

隨后,不少網友紛紛跟帖:

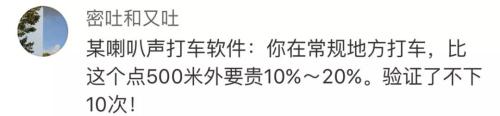

“我和同學打車,我們的路線和車型差不多,我要比他們貴五六塊。”

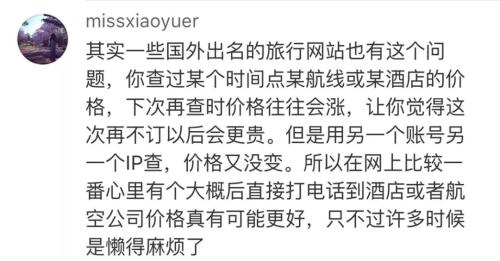

“選好機票后取消,再選那個機票,價格立馬上漲,甚至翻倍。”

“我老公消費比我低,開通不限流量服務的時候,他只要開通88元的套餐,我必須得開通138元的。”

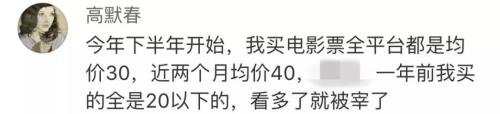

“同買一場電影,我的37元,同事32元,就因為開了會員??”

……

▲部分網友評論 一時間,像通訊、購物、娛樂、住宿、出行等日常消費迅速加入了被宰輿論旋渦。一位不具名的網絡公司工作人員向記者表示,對于大數據“殺熟”也有所耳聞但并不知具體如何操作。

北京律協消費者權益保護委員會主任葛友山向每日經濟新聞記者表示,這些年諸如消費者在一些慣用渠道去訂酒店機票時會發現比其他渠道預訂更貴一些的案例時有發生并且數量呈上升趨勢,而現在更多了一種用大數據“殺熟”的方式,是將目標集中在同一商品中的不同消費群體的價格差異化。

“殺熟”,赤裸裸的價格歧視

常言道:“人熟為寶”,但當熟人好辦事遇上經濟理性,開始侵蝕熟人關系,就會出現一些專門拿熟人下手謀取利益的行為。

“大數據殺熟暴露出大數據產業發展過程中的非對稱以及不透明。”中國電子商務研究中心主任曹磊向每日經濟新聞記者表示,平臺通過大數據“殺熟”現象只是獲得了眼前的小利益,最終對于平臺來說是極其不利的。對此現象以及行為應該嚴厲打擊禁止。”

經濟學上有一個專有名詞叫做價格歧視,大數據“殺熟”意味著同一產品以不同價格出售給不同消費者的情況,獲取所有的消費者剩余。

歷來多數互聯網公司會將利用大數據描繪用戶畫像提供精準消費場景的服務作為企業發展的一種優勢。葛友山表示,按照市場規則這是一種商業趨勢,但現在這個功能“走偏了”,被用來成為損害消費者權益的捷徑,從而對于整個行業是個損害。“當消費者不再選擇這種方式去消費,或者不再信任平臺或者渠道,原本應該雙贏的局面就會被打破。”

曹磊也表示,大數據是一把“雙刃劍”,用得好的可以更好地為消費者服務,提升用戶體驗。若通過大數據進行違背道德的操作,是一個平臺的悲哀。

行業自律才能重拾消費者信任

互聯網時代,人人都是在“裸奔”,大部分的數據都在互聯網中存留,數據掌控方只要有心,通過大數據獲得不正當的利益是存在可能的。曹磊向每日經濟新聞(微信號:nbdnews)記者表達了自己的觀點,“通過基于老顧客對于平臺的信任以及忠誠度從而對其進行異價處理是明顯的價格欺騙,其行為也是可恥的,技術不是用來坑害用戶而是用來服務用戶的。”

“必須及時曝光,應該罰款,行業要達成職業規范共識。”趙煥焱說。

在法律角度來說,葛友山表示,這種行為損害了消費者的知情權和公平交易權,法律應該保護消費者的合法權益。“但是這種情況對消費者來說比較難取證,因為需要對某個時段或者某幾次的消費去做對比,這個證據拿出來需要在法律上得到支持還比較困難。”

在曹磊看來,對于“殺熟”現象的規避還是要依靠企業的自覺以及政府的管控,畢竟數據掌握在平臺手中,對于數據的處理方式外人不得而知,只能通過政策法規加以規范,對于違規者進行嚴厲打擊起到殺雞儆猴作用。

那么業內應該如何規范定價?曹磊進一步表示,定價追求公平公正,對于特殊的價格也要進行公開的聲明。

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號