在物欲橫流的當代社會里,不少人厭倦了奢華浮躁的物質生活,轉而追求清新文化生活。這大概就是清新音樂開始流行的社會基礎。這種清新音樂既剛柔并美,也剛柔相濟,做到清而不失之單薄,華而不失之奢靡,巧而不失之纖巧。這不但有利于人的才能的全面發展和人的素質的全面提高,而且有利于人的高尚人格的塑造。

在音樂欣賞方面,我們很早就用“清”這個審美概念評價音樂。早在先秦時代,人們就已知道“耳辨音聲清濁”(《 荀子·榮辱》),“聲音清濁,調竽奇聲以耳異” (《 荀子·正名》)。《韓非子·十過》里師曠鼓琴的故事,對《清商》《清徵》《清角》不同樂曲有具體描寫。西漢張衡《西京賦》:“女娥坐而長歌,聲清暢而蜲蛇。”將清字與音樂給人的聽覺印象聯系起來。這時,清字就成為形容音樂美的概念,直到后代一直沿用。“清”是中國文化的核心范疇,自然也是音樂的核心審美價值觀。

當代清新音樂完全適應中國當代社會發展的迫切需要。首先,清新音樂反對媚俗下流,崇尚健康向上,順應了中國當代社會正在崛起的發展勢頭。正如德國大作家歌德所指出的:“一個時代如果真偉大,它就必然走前進上升的道路,第一流以下的作品就不會起什么作用。”(《歌德談話錄》,朱光潛譯,人民文學出版社1978年版,第86頁。)當代中國正在邁向偉大的時代,清新音樂正好順應了中國當代社會正在崛起的發展勢頭。這種清新文化力戒隨波逐流,左右搖擺,甚至追逐狹隘利益,而是求真務實。“清”是一個十分重要的限定,不是什么別的“新”,而是“清”的“新”。“新”相對于“舊”而言的,雖然人們求變求新的態度很強烈,有著喜新厭舊的心理,但客觀上講,并非所有的“新”都是好的、符合人們意愿的,所以必須用“清”對“新”進行一定的限定。這“清新”就是一種好的“新”,一種純凈的“新”、脫俗的“新”。因此,這種清新音樂雖然強調創新,但這個“新”不是一些沉渣的泛起,不是一些老例的修補,而是在追求真理的基礎上的創新。中國當代有些音樂家不是弘揚正氣,而是熱衷于渲染暮氣和邪氣,人們感受不到正義力量終將戰勝邪惡勢力的發展趨勢。這些文藝作品令人泄氣、喪氣,悲觀、頹廢。中國當代文化藝術界提倡清新音樂就是激濁揚清,就是抵制音樂的邪氣和暮氣,促進那些優秀音樂作品起到引領作用。

其次,清新音樂反對投機鉆營,提倡精神尋根,符合中國當代社會固本強基的發展要求。中國當代有些藝術家發生了雙重背叛,即精神背叛和社會背叛。中國當代不少藝術家就其出身而言,是來自社會的基層,但是他們背叛了他們的社會出身。藝術家可以超越基層,甚至離開基層,這種超越和離開不但是在社會分工上與基層民眾有別,而且在精神上也要克服某些基層民眾的缺陷和局限。但他們的精神的根必須牢牢扎在土地上,扎在基層民眾中。藝術家直面現實,精神尋根,是要為民眾說話,維護和捍衛他們的根本利益,而不是掠奪和損害。而中國當代文化藝術界提倡清新音樂在一定程度上就是在為中國當代社會發展固本強基。藝術生命力的長短主要取決于藝術家能否繼續深入體驗基層民眾的艱難生活并深切地唱出基層民眾的迫切心聲。《好日子》等歌唱的再好,不一定唱得紅《春天里》,終將為基層民眾所拋棄。當中國當代底層社會日益艱難的時候,藝術家在哪里?歌手在哪里?中國當代歌壇雖然有不少歌手是從底層崛起的,但卻沒有多少歌手吟唱基層民眾的心聲。音樂家要在藝術上走得更遠更久,不僅要努力增強綜合藝術實力,而且要更加貼近基層民眾,與他們同呼吸共命運,而不是遠離基層民眾,甚至發生精神背叛。否則,歌聲除了點綴這個太平世界以外,再也不可能激起基層民眾的強烈反響了。這才是根本的。

清新音樂是清新文化的重要組成部分,它具有清新文化一切特性,以“仁愛正義,純真高雅,清新自然”為宗旨。仁愛正義是從藝術家的人品上講的,純真高雅是從音樂的藝術品位上講的,清新自然是從音樂作品的整體風格上講的。凡是積極向上,凡是追求公平公正,凡是追求仁愛和善,凡是有利于人的和諧健康發展,有利于當代社會健康向上的核心價值觀的建立,無論是陰柔還是陽剛的,都是清新音樂所倡導的。在中國當代不少校園歌曲、港臺歌曲、城市歌曲、軍隊歌曲中,這種清新音樂隨處可見。當年張明敏演唱的《我的中國心》,就以清新剛健的風格風靡大江南北和海峽兩岸。

首先,清新音樂不但有情,而且是一種真摯的感情。音樂藝術尤其是歌唱藝術的真諦既不完全在于藝術技巧的高妙,也不完全在于歌手形象的魅力,主要是在情感上打動人心。俄國作家列夫·托爾斯泰認為藝術感染力的大小決定于下列三個條件:所傳達的感情具有多大的獨特性;這種感情的傳達有多么清晰;藝術家的真摯程度如何,換言之,藝術家自己體驗他所傳達的感情時的深度如何。而真摯是三個條件中最重要的一個,即藝術家的真摯的程度對藝術感染力的影響比什么都大。為什么汪峰作詞作曲的《春天里》他自己沒有唱紅,而旭日陽剛卻唱紅了?的確,旭日陽剛在綜合藝術實力上比不上汪峰,但在情感體驗上卻比汪峰更深沉更悲涼。《春天里》這首歌描寫了一個人從青年到中年的滄桑巨變即從天真快樂和幻想愛情的年輕時代到生活壓力沉重和幻想不斷破滅的中年時代的變化,抒發了中年人夢醒后的失望情緒。這種蒼涼感受恐怕只有底層民眾才具有。因而,《春天里》這首歌在一定程度上反映了基層民眾從懵懂的憧憬到清醒的失望的演變,怨而不怒。在底層拼命掙扎的旭日陽剛不知春天在哪里,完全有可能“老無所依”。因此,旭日陽剛唱出“老無所依”則是真情不可遏止的流露。旭日陽剛的成功不僅靠他倆的身份和身世,而且靠他倆的真摯情感,這才是旭日陽剛最為打動人心的。感人的作品必然是從內心發出來的,而這樣的作品比比皆是。

其次,清新音樂追求高尚的表現,既反對空洞的說教傾向,也堅決反對過度娛樂化的藝術傾向。近些年樂壇流行的小清新音樂,是清爽的曲風和隨意的創作。這種小清新音樂反映了當代人對清新文化品位的強烈需求,表現了當代人在浮躁生活中對清新文化生活的向往。在物欲橫流的當代社會里,一些人在追求富足物質生活的同時也向往質樸單純的情調。這是一種積極向上的心態,不抑郁不消沉,不寂寞不孤獨。而清新音樂是剛柔并存和剛柔相濟的音樂,不僅包括那些追求陽剛的大清新音樂,而且吸收這種偏于柔弱的小清新音樂的合理部分。而當代不少流行音樂往往表現的是搔癢的審美趣味,而沒有表現吸引人、強烈感動人和提高人的東西。這就是說,這些流行音樂過多的滿足人的感官需要。而清新音樂在感性與理性的關系上追求感性與理性的和諧統一,既強調生命的質感,也強調精神的超越。18世紀德國美學家、詩人和戲劇家席勒深刻地批判了兩種惡劣的創作傾向,一是窒息人的一切真實的自然(本性),沒有刻畫出人性的真相;一是表現單純的熱情(不論是肉欲的還是痛苦的)而不表現超感覺的反抗力量。席勒認為:“一切不訴諸精神并且除了感性興趣以外不引起其它興趣的事物是庸俗的。”(《秀美與尊嚴》,席勒著,文化藝術出版社1996年版,第219頁。)而“激情的東西,只有在它是崇高的時候才是美學的。”在這個基礎上,席勒正確地區分了藝術的庸俗的表現和高尚的表現,認為“表現單純的熱情(不論是肉欲的還是痛苦的)而不表現超感覺的反抗力量叫做庸俗的表現,相反的表現叫做高尚的表現。”(《秀美與尊嚴》,席勒著,文化藝術出版社1996年版,第160頁。)而中國當代不少音樂家不是正確地區分藝術的庸俗的表現和高尚的表現,而是對藝術的庸俗的表現情有獨鐘。有些音樂作品不以真美打動人心,而以眩惑誘惑人心。這種眩惑現象突出表現在有些音樂家在文藝創作中為了更大的刺激和快感,加入了各種調劑。顯然,這些所謂的“音樂家”不是發現和創造美的東西,而是挖掘和表現“惡心”的東西。而清新音樂則堅決杜絕這種“眩惑”現象,追求人類社會生活的真美,并讓人在審美享受中陶冶性靈,提升品位。

不少民間音樂都是清新的,不但具有泥土的芳香,而且具有出污泥而不染的品格。根據古曲填詞演唱的古典歌曲更體現了別樣的意境。廣東音樂《平湖秋月》、《步步高》、《漢宮秋月》等因其音色清脆明亮、曲調流暢優美、節奏清晰明快,被國外譽為“透明音樂”、“國樂”。福建南音、昆曲以及不少流傳至今的古曲《陽關三疊》、《漁舟唱晚》等也是清新的,不但曲調優美典雅,而且是情感的自然流露。我國傳統的古曲《高山流水》,那種自然和諧,那種美好追求,是真正的仙樂。二胡曲《二泉映月》,似乎人融入大自然中,隨著樂曲的一張一弛,一明一暗,一緩一急,在山泉之間流淌。仿佛擺脫了凡塵的煩擾和瑣碎,沒有紛爭,沒有愁苦。人在超凡脫俗中浸潤在一片清新之境中。林海作曲的《琵琶語》把人帶入到一種清婉的情緒里,流連忘返。前奏將人帶入一種纏綿悱惻、欲說還休、淡淡憂傷的境界,感情就這樣一步一步被牽引,讓人沉醉在音樂意境里而欲罷不能。此刻,思念心上人而無法見面,雄才大略、鴻鵠之志無法施展,任何郁悶的心緒得以宣泄,不禁讓人淚流滿面,靈魂得到洗禮。

中國先秦偉大的思想家和教育家孔子明確地指出:“移風易俗,莫善于樂”。這里所說的音樂不是一般的音樂,而是高雅音樂,是好的音樂。好的音樂具有的教育功能和教化的力量,對社會及人的內心影響是巨大的。而清新音樂就可以發揮這種巨大作用。

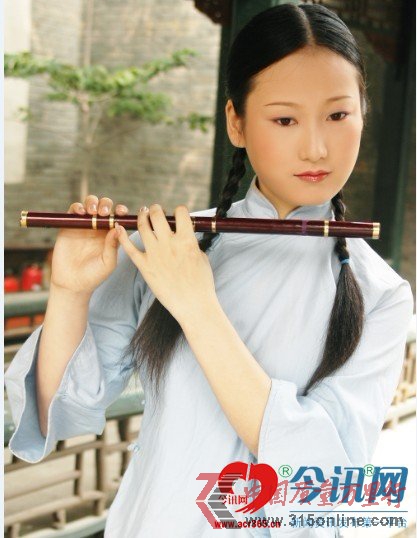

張凡凡,本名張凡,詩人,詞作家,書畫家,歌唱家,研究生畢業,中國清新文化創始人、清新文學、書畫、音樂創始人,中國民主建國會會員,中國散文學會會員,中國解放區文學研究會會員,中國領導科學研究會理事,中國音樂文學學會會員,中國音樂著作權協會會員,中國音樂文化促進會會員,中國收藏家協會會員,廬山白鹿洞書院國學院理事,重慶理工大學文學藝術與知識產權研究所研究員,中國清新文化協會執行會長,清新書畫院秘書長,東方華人文化藝術團歌手,中國智慧工程研究會副秘書長,創業中國大講堂秘書長,北京凡凡清新文化發展中心主任,中國社會與民生網副主編,中國社會新聞網副主編,世界華人報副主編,清派網(清新文化網)總編。多次在《中國文化報》、《詩刊》、《詞刊》、《散文百家》、《北京晨報》、《團結報》等刊物發表作品。她自小愛好古典文化,提出中國清派文學以及清新文化的概念,以此引領中國傳統文化潮流,并有志此生致力于此。論文《談我心目中的“清派”文學》發表在《中國文化報》上,先后相繼又發表了《清派文學的道德規范》、《清新文化與人際和諧理念》、《財富時代,清新企業文化的應用》、《清新文化和構建和諧社會風尚》、《倡導清新,抵制惡俗》、《剛柔相濟出清新》、《清新音樂前景廣闊》、《正在崛起的清新音樂》、《清新文化生活方式》等一系列清新文化理論。她在文學、書畫、聲樂方面有較深的造詣。書畫方面受到張海、蘇士澍、張飆、雷正民等名家指導,其書畫作品雄渾厚重、莊重大氣、清氣逼人。聲樂方面畢業于中央音樂學院美聲專業,現師從金鐵霖、何鵬飛教授。聲音甜美渾厚兼有童聲音質,被稱為“金嗓子”周璇再現,其代表作《月下佳人》、《中國龍》獲譽頗多。從2005年1月至2011年8月,張凡凡組織舉辦了八屆清新文化研討會。王次炤、趙塔里木、閆肅等音樂界名家曾給張凡凡和清新文化、清新音樂題詞。全國人大常委會副委員長陳昌智、第九屆全國人大常委會副委員長鐵木爾·達瓦買提、原國務院副總理吳桂賢、中國關心下一代工作委員會執行主任王照華、全國政協常委黃璜、中宣部原部長王忍之、中共中央對外聯絡部原副部長蔣光化、中組部副部長李智勇、韓國前總理李壽成、湯加國公主殿下Salote、多國大使參贊等國內外各界領導、學者、文藝家給張凡凡和清新文化題詞,對她在弘揚傳統文化、促進和諧社會風尚等方面所做的工作進行了肯定和鼓勵。

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號