保健品市場亂象不斷,但越來越多的年輕人開始吃保健品了,他們不相信國內這些所謂的神藥,更傾向購買國外保健品。今年天貓雙11公開數據顯示,賣得最好的進口品牌是保健品,而它也是跨境電商的主力品類。

昨天(11月15日),一張海報貼出“人民網走進鴻茅國藥”,直播探訪鴻茅藥酒生產基地,了解藥酒工藝的傳承與創新。

令人失望的是,人民網視頻一直處于“沒有信號,敬請期待”的狀態,沒能讓我們一睹內蒙涼城的鴻茅“神韻”。

鴻茅藥酒已是廣為人知的保健品,但酒精本身就是公認的人類致癌物,對肝臟有害。《中國居民膳食指南》中指出,高度酒所含能量很高,白酒基本上是純能量食物,不含其他營養素。白酒保健,就如可樂加冰抵消熱量一樣,是自我安慰的智慧體現。

豈止鴻茅,茅臺等白酒廠也打出了健康白酒的概念。大師季克良曾指出,茅臺酒是先古根據釀酒原理創造的集天地之靈氣的產物,并發表文章稱茅臺有益人體健康。茅臺旗下子公司開發出了“弱堿性酒”“低聚肽酒”“不老酒”等養生酒,五糧液、瀘州老窖等也都有養生功效的白酒。

本月初,美國“酸堿理論”之父羅伯特·歐·楊,被圣地亞哥法庭判罰1.05億美元,并當庭承認“酸堿體質理論”是個騙局。既然酸堿體質理論已是騙局,那“弱堿性白酒”的養生功效自然是無稽之談。

但國內依然有“酸堿理論”的“衛道士”。據《中國之聲》報道,號稱最早在國內推行這套理論的雙林海洋生物制藥有限公司董事長梁雙林,仍認為酸堿體質理論有理有據,其公司保健品“第6要素”可以調節血脂,對人體維護酸堿平衡有很大的作用。

這不是個例,國內有太多看著一戳就破,但卻無比堅挺的保健泡沫。

不過保健品市場亂象不斷,但越來越多的年輕人開始吃保健品了,他們不相信國內這些所謂的神藥,更傾向購買國外保健品。

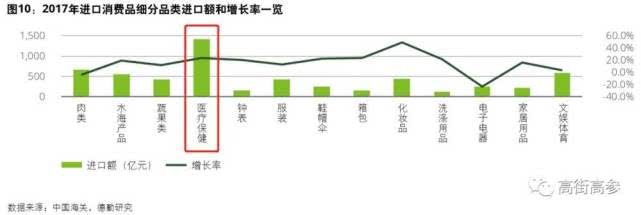

今年天貓雙11公開數據顯示,賣得最好的進口品牌是保健品,而它也是跨境電商的主力品類。

這也難怪,現在的年輕人健康意識的普遍提升,不過可能是逼出來的。中國勞動力年均工作時間要遠超出國際平均值。去年中山大學社會科學調查中心的中國勞動力每周工作時間在50或50小時以上的分別為43.90%、42.57%,比例均超過四成。

不健康飲食、缺乏運動和逆時工作等不健康的生活方式、工作習慣都容易來帶職業病,也因此中國亞健康人群比例要高于國際平均水平。“朋克養生”的年輕人,需要給自己來一套“保健”。

所謂“保健品”,更確切的說法是保健食品、膳食營養補充劑。消費者在更迭,隨著國人的健康意識的增強以及老齡化現象,國內保健品市場的需求也是日益增長,而那些蒙蔽國人雙眼的保健品,依然在重復它們簡單而有效的套路。

“一只王八養活一座廠”

我國有悠久的中醫文化,草本及傳統類產品天然、長效且副作用小的理念在國內深入人心,因此草本及傳統類保健品在中國市場一直保持著較高的占有率。中醫一直宣揚的“食藥同源”,也成為很多保健品的功效依據。

上世紀90年代,國內涌現一批神藥,中華鱉精、昂立一號、娃哈哈口服液、生命核能、人參蜂王漿、太陽神口服液、紅桃K、三株口服液……80后、90后也成了第一批“小白鼠”,而生命一號、太陽神口服液甚至成了高考生必備營養品。那個年代,保健品的牛皮癬廣告屢見不鮮。

據統計,1994年中國保健品企業有3000多家,品種多達2.8萬種,年銷售額達300億元。這些保健品添加了各種不明覺厲的成分,可以“免疫調節”“提升智力”,通過地毯式廣告反復宣傳,再加上名人、專家背書,引發國人搶購熱潮。當年樸實的消費者非常相信名人廣告,馬俊仁一個人就曾捧紅兩款保健品。

1993年,中國田徑“馬家軍”在國際賽場上屢得獎牌備受關注,在被懷疑服用興奮劑后,馬俊仁拿中華鱉精和冬蟲夏草擋刀。

中華鱉精,號稱是從中華鱉提取了大量營養物質,配合傳統中草藥,能夠益智健腦,補腎強身。馬俊仁說自己弟子常喝中華鱉精,若按中醫“以形補形”的說法來看,鱉和跑步快沒有半毛錢關系,但名人效應之強,硬是讓許多人深信中華鱉精的功效。

成名之后,馬俊仁讓隊醫開出幾味常用藥的配方,以1000萬元人民幣的價格把“祖傳秘方”賣給樂百氏何伯權,何伯權把這份秘方包裝成“生命核能”,成為引發了全國代理商搶購的爆款。

但據《馬家軍調查》作者趙瑜曝光,“馬家軍”能夠有如此成績,都是因為馬俊仁強迫運動員大劑量、無休止注射興奮劑。而后來事實表明,所謂的鱉精基本上都是糖精合成的,這個風靡一時的神藥也被戲稱為“一只王八養活一座廠”。

隨后紅極一時的三株口服液則把保健品營銷手段推上了新高峰,不僅大量投放電視廣告,還組織數以十萬級的大學生下鄉刷墻,用“白大褂”一年舉辦上萬場的義診活動,把自己包裝成了包治百病的神藥。

如今,相似的營銷套路依然大行其道,中華鱉精的故事仍在重演,大蒜防流感,冬蟲夏草能抗癌,綠豆湯包治百病,其背后都是有心人推波助瀾。二十多年來,冬蟲夏草的功效越來越多。雖然早已被證明是騙局,但如今,冬蟲夏草已是青海省的支柱產業之一,天貓同仁堂官網的的冬蟲夏草要400元/g,比黃金還貴。

再說鴻茅藥酒,有人查到了鴻茅藥酒的完整處方,包治百病的鴻茅藥酒主要原料是白酒和紅糖,每157公斤鴻茅藥酒里有30公斤糖,隨著銷量和銷售范圍的擴大,鴻茅藥酒能治的病居然越多,漸漸連糖尿病都能醫治。

絕大多數保健品的功效,都是這么吹出來的,現在流行的饑餓營銷和排隊造勢,都是當年的保健品玩剩下的。“蒙系”保健品肆無忌憚地在地方媒體上大量投放廣告,而“專家”站臺的套路還是如二十年前一樣好使,義診和會銷,用免費體檢和免費雞蛋把無數老年人帶進了陷阱。

保健品直銷:微商“鼻祖”

“神藥”廣告讓人煩不勝煩,但中國保健食品市場最重要的銷售產生于直銷,據羅蘭貝格報告指出,直銷渠道能占到國內保健品市場50%的市場份額。

商務部直銷行業管理系統顯示,目前國內直銷牌照批準記錄有91條,而這91家直銷公司,絕大多數都是做保健品生意,大眾觀念中,直銷可以跟保健品劃上等號了。

(來源:直銷同城網)

據直銷同城網榜單,2017年直銷公司業績前三分別是無限極、完美、安利。都是很熟悉的名字,如今人們經常用“安利”來表示推薦,也看得出安利的直銷模式已深入人心。

直銷,就是通過去掉中間商降低產品的流通環節成本,滿足顧客利益最大化需求的一種效率高的營銷方式。簡單概括就是發展團隊、推銷獲利,再直白的說,直銷跟現在的社交分銷模式并無二致,都把產品的部分利潤從代理商、分銷商、廣告商處轉移給直銷員(微商、店主),能頂半邊天的保健品直銷,簡直就是微商“鼻祖”。

安利、完美等主要產品是食品和日用品,用今天的話說就是高頻剛需商品,毛利較高的美妝、保健品,也是現在社交電商的兩大熱銷品類,交錢成為會員能低價拿貨,跟加入安利、完美的設定一模一樣。如今社交電商的整個分銷體系和盈利模式,都借鑒了直銷。

實際上大部分直銷商品,都會被直銷員自己消化掉,一般做直銷,也是先賣給社交圈子里親人和朋友賺錢,等賣不動了,要么換個直銷牌子再推一輪,要么自用,就像現在社交電商到一定規模裂變不動之后打出的口號:推薦賺錢,自用省錢。

直銷合法,但很多直銷從業者為了不斷發展下線和銷售牟利,把普通的食物或營養補充劑吹成了小到感冒,大到癌癥無所不知的“神藥”,騙取他人錢財。

(無限極貼吧截圖)

互聯網的普及,必然會讓純線下的直銷市場分流,而直銷和社交電商可以無縫對接,像無限極、安利等也都拓展到了微商渠道,不過在微商渠道中,它們會遇到基因相同,但更懂互聯網的同類,例如做大健康產業的妝后集團。也有業內人士告訴虎嗅·高街高參,微商渠道基本都的是男性保健品。

目前直銷渠道仍是我國保健品市場的主戰場,保健品難以求證的功能,跟直銷推薦非常契合,像東阿阿膠、同仁堂、哈藥等名氣不小的企業,也都拿下了直銷牌照。

直銷牌照的獲取門檻不低,其實更直接的是像娃哈哈一樣直接用社交電商做保健品,宗慶后今年6月份為“天眼晶睛”站臺時就曾表示:“產品創新并不難,主要難在推銷,而借助社交零售,可以做到從人到人的推銷。”

中西兩派保健品的勝與敗

國人的健康意識在提升,但洗腦廣告的功能夸大和虛假宣傳,直銷保健品公司難以直視的“創業文案”,讓曾經當過“小白鼠”交過智商稅的80后、90后唯恐避之不及。吃一塹長一智,如今的年輕人對保健品的態度更加謹慎,傾向在非直銷渠道(藥店、商超、電商等)購買保健品。

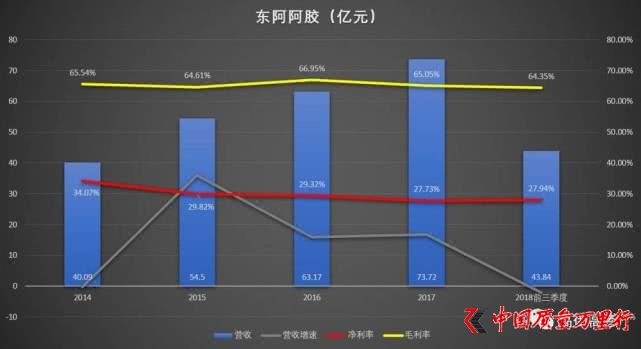

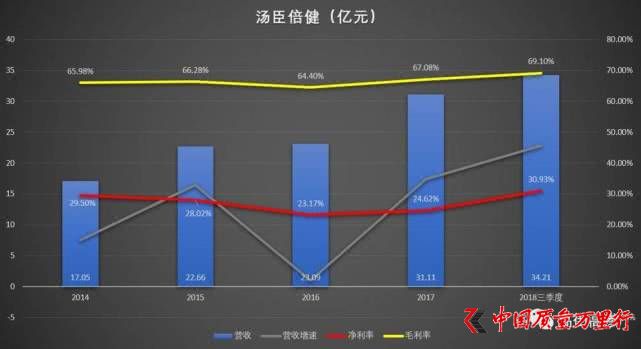

保健品行業上市公司有湯臣倍健、金達威、東阿阿膠、國際控股、碧生源等,其中東阿阿膠是中藥保健品的代表,阿膠也是國內OTC規模最大的單品,而湯臣倍健在國內非直銷渠道中市占率排第一,我們通過東阿阿膠和湯臣倍健兩家公司看一看國內保健品的生存情況。

有分析認為,在《國家中醫藥發展戰略規劃綱要(2016~2030)》的推動下,未來草本及傳統類保健品仍將在中國保健品市場中占據重要一席,預計發展增速將略高于整體市場。

但被過度消費的中藥保健概念,也限制了中藥保健品的產品開發,畢竟想要站得住腳,還是要從中藥典籍中找到依據。目前東阿阿膠就面臨著阿膠單品增長乏力的困境。

近年來東阿阿膠業績持續增長,2017年,東阿阿膠營收73.72億元,毛利率為65.05%,凈利率為27.73%。但到了2018三季度,東阿阿膠營收出現了負增長,同比減少2.16%,預計2018年營收水平與去年相近。

從更長期的歷史數據來看,東阿阿膠營收增長主要靠提價,并且是犧牲銷量的提價。中國網曾報道東阿阿膠價格從2005年的100元/公斤上漲至現在的超過4000元/公斤,基本每年都會提價,而相應的東阿阿膠的銷量也是年年下降。

這也并非意味著東阿阿膠想把自己變成“奢侈品”,阿膠的原料是驢皮,而毛驢存欄量逐年減少,提價減量可能是公司不得不選擇的方式。想保持阿膠藥效,就只能用驢皮,這就是中藥產品的天花板。

2017年底,東阿阿膠再次提價,但今年的業績已經表明東阿阿膠提價失靈。這也側面反映東阿阿膠面臨的“水煮驢皮”輿論危機,以及不同渠道價格相差四成的亂象,給東阿阿膠帶來了信任、經營的雙重打擊。

值得注意的是,2015年9月東阿阿膠道荷直銷業務正式啟動,但在財報中,東阿阿膠未提及這塊業務,可見試水成分更大,因為直銷渠道不能鋪傳統渠道的貨,否則價格的不統一會帶來渠道利益沖突,本來就原料短缺的驢皮也未必能支撐東阿阿膠給新渠道鋪貨。

相比之下,西式保健品可見的成分和國際化的形象看起來更加科學。不同于東阿阿膠,主營西式保健品的湯臣倍健則有更大的騰挪空間。

2018年前三個季度,湯臣倍健營收同比增長45.58%至34.21億,超過去年全年營收。

2016年,湯臣倍健的業績幾乎沒有增長,主要原因是藥店渠道的增長乏力和品牌推廣費用大增。而后兩年湯臣倍健的業績加速增長,從湯臣倍健的改變來看,其業務主要的推動力量來自運動健身產品的布局、電商渠道品牌化以及營銷的成功。

此前湯臣倍健大部分銷售都來自線下,發展線上銷售會引起與線下的利益沖突,湯臣倍健曾在2016年通過建立合資公司形式引入海外品牌Nature’s Bounty(自然之寶)和MET-Rx(美瑞克斯)發展電商來避免渠道沖突。

2017年,湯臣倍健開始推出線上渠道專供商品,并加大旗下品牌的推廣力度。湯臣倍健在線上推出Yep系列,請了蔡徐坤和米蘭達·可兒做代言人。按2015年之后的新廣告法,保健品不能請用代言人,不過Yep系列產品并不屬于有“藍帽子”標志的保健品,因此繞過了相關法規。

代言人的力量依然強大,當年湯臣倍健就是在請姚明當代言人之后,從渠道品牌轉型成為大眾品牌,現在用蔡徐坤做代言人,則是順應當下年輕人的審美,打造品牌的年輕形象。

對比東阿阿膠和湯臣倍健,中西兩派保健品的市場表現高下立判。同時湯臣倍健的也反應了保健品銷售渠道的變化,保健品的藥店渠道占比降低,而電商渠道逐漸成為主流非直銷渠道。

年輕人海淘“中國”保健品

中國對于保健品的需求應該會越來越大。參照發達國家,隨著老齡化現象的嚴重,中國醫療衛生體系也要面臨著醫保資金入不敷出的壓力,因此中國醫改亦在積極鼓勵從治療向預防的轉變,提出要努力把健康產業培育成為國民經濟的重要支柱產業。

目前我國已成為僅次于美國的第二大保健品市場,越來越多的年輕人開始購買國外保健品。并不是崇洋媚外,這就跟三聚氰胺事件之后國人買進口奶粉一樣,相比之下,消費者更相信國際標準下的商品,至少要保證吃了不會有害健康。

今年天貓雙十一,進口品牌TOP 1是澳洲保健品品牌Swisse,從去年的進口數據看,保健食品也是拉動中國跨境電商零售進口的主力品類之一。

澳洲保健品品牌受到中國消費者的青睞,這也與奶粉代購也有關聯,很多媽媽會選擇澳洲和歐洲奶粉,而保健品和配方奶粉都算是營養補劑一類。而澳洲有更龐大的代購群體,也培育了國內的消費市場。

例如知名澳洲保健品品牌Blackmores,2018財年總營收6.01億澳元,其中中國市場營收占總營收的25%,僅次于澳洲本土市場。而且Blackmores中國市場的經營利潤率達24.9%,比本土市場還要高出1.8個百分點。

此前大量代購推升了Blackmores澳洲本土銷售業績,但在2017財年Blackmores經歷了銷售業績下滑的教訓,意識到代購容易發生品牌轉向和法規上的限制,渠道并不穩定性。所以這家澳洲企業在2018財年更積極由傳統代購向電商平臺的直銷模式轉變,加強了與國內跨境電商合作。而很多報道也顯示澳洲、美國等地的膳食補充劑還在試圖依照保健食品備案新政,進軍中國市場。

此外,越來越多看到機遇的的中國企業通過收購、投資等方式買下國外保健品品牌或拿下其在中國的經營權。今年雙十一大賣的Swisse,就已被合生元買下。還有湯臣倍健收購Life-Space、澳優乳業收購Nutrition Care、西王食品收購Keer、上海醫藥收購Vitaco、哈藥集團投資GNC等等,某種意義上它們正成為“中國”保健品,而它們中不乏年輕人熱衷的海淘產品。

湯臣倍健、哈藥等通過整合國外資源增強自己的保健品業務;而進口奶粉涌入,國內奶粉出現產能過剩、銷售乏力的現象,合生元、澳優通過收購向更廣泛的食品保健品公司方向轉型;西王的主業的毛利較低的油制品,拿下全球最大運動保健品公司Keer可以多元化發展,拓展盈利面。

而國內對保健品的需求日益增長,國內企業通過“外國品牌+中國渠道”的組合,顯然是想抓住保健品行業的機遇,在保健品消費變局當中分一杯羹。保健品行業毛利高,消費者價格敏感度低,而Blackmores的案例則表明,國外保健品品牌進入國內,由于渠道成本和商品價格戰略,利潤可能要比澳洲本土市場更高。

事實上,國外保健品也并不會有更好的營養、保健效果。就說當下非常火的巴西瑪咖和泰國野葛根(白高顆),果殼、知乎和丁香醫生等各路大V都有科普,瑪咖只是一種蔬菜,是“秘魯蘿卜”,而泰國野葛根則跟豆漿豐胸一樣,還沒有科學實驗證實。

但不管是在淘寶天貓還是微商和社交電商平臺,瑪咖和泰國野葛根都是熱賣保健品,在有心人推波助瀾之下,二者滿足了男女最強烈而隱秘的性需求,成為男性壯陽和女性豐胸的神物。

保健品的迭代一波接著一波,這個品類上的種種營銷手段,充分證明消費者健忘而從眾本質。隨著中國企業把越來越多的國外保健品帶入國內市場,估計再過兩年,保健品行業的渠道分布和市場格局又會重新洗牌。

看透這些,你還有沒有一種“喝口鴻茅藥酒,壓壓驚”的沖動?

京公網安備11010502034432號

京公網安備11010502034432號