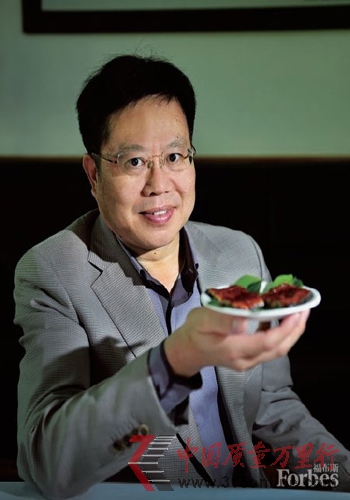

一直到現(xiàn)在,徐其明有時候還會做夢,夢見全家重新又擺攤賣魚去了,市場行情不好,魚根本沒有人要。他說:“我根本不需要再面對貧窮,但還是會夢見貧窮。”這位1963 年出生的企業(yè)家,因旗下徐龍集團的活鰻及鰻魚加工產(chǎn)品占國內(nèi)出口總量的25%,連續(xù)15年位居全國第一,被稱為“世界鰻王”。在喜食鰻魚的日本,十條鰻魚中就有一條來自他的公司。2011年,徐龍集團營業(yè)收入達60 億元,鰻魚業(yè)務(wù)占到其中的三分之一,其余為房地產(chǎn)和投資業(yè)務(wù)。

他的另一重身份是古董收藏家,在世界各地的拍賣會上購買中國古代的宮廷重器,《紐約時報》曾經(jīng)戲謔地稱其為“每一次競價都興奮地揮舞著手中的塑料牌的中國人”。《福布斯》中文版采編在徐龍集團位于浙江省慈溪市的總部見到了徐其明——他的辦公室寬敞明亮,書架上擺滿各種印刷精美的文物收藏方面的書籍,辦公桌是一張長達2.1 米的御用紫檀桌子,桌上擺著一臺蘋果電腦,前面放著兩個乾隆朝以前的漢白玉圓凳。在冬日陽光的照耀下,這樣的場景給人一種浮生若夢的感覺。

按照徐其明自己的說法,從他記事開始,就一直處在一種饑餓的狀態(tài)中。1979年,17 歲的徐其明開始跑單幫販魚,路線是從舟山到蕭山。第三次販運的時候,他遇到了經(jīng)營生涯中第一次幾乎致命的險情。彼時倒買倒賣尚屬非法,工商部門在碼頭設(shè)點檢查,一遇販運魚貨者,即將貨物沒收充公。那一擔魚是他全部的家當,不到100 元的本錢里,還有漁民們賒給他的十幾元錢。一旦魚被沒收,他將一無所有,甚至失去他人的信任。

有好心人見他年紀小,對他說:“小寧波,看見遠處那座山了沒有?你挑著魚翻過山,下午我弟弟有一艘船可以過來接你。”一擔咸鰳魚重120 斤,徐其明體重100 斤,還餓著肚子,那座山空手翻越都很費力氣,連他自己都不知道是怎么翻過去的。等到翻過去,站在無人的海邊,只感到生死兩茫茫。

從跑單幫開始,徐其明在水產(chǎn)流通的路上越走越遠。1988 年,他成立了徐氏水產(chǎn)經(jīng)營部,其后開始從廣東和廣西包租飛機販運螃蟹等水產(chǎn)品到浙江。一架飛機能裝4 噸到5 噸螃蟹,一個月最多能包70 多架飛機。當時包飛機最有名的是王均瑤,“誰最先包飛機,現(xiàn)在說不上來了,但是論包飛機的架次,我們比他多得多。”徐其明說。

在廣東,徐其明接觸到了鰻魚養(yǎng)殖業(yè)。鰻魚是一種看上去像蛇的魚類,和鮭魚一樣有著洄游特性。它在深海中產(chǎn)卵繁殖,然后仔魚隨洋流靠近陸地,從河口進入淡水環(huán)境中生長。迄今為止,鰻苗尚不能用人工方式繁殖,全靠漁民在河口附近捕撈洄游的仔魚。這使得鰻魚的產(chǎn)量與野生種苗的捕撈數(shù)量直接相關(guān),也使鰻苗和成鰻之間經(jīng)常出現(xiàn)嚴重的價格倒掛,導(dǎo)致市場行情波動劇烈。

常見的鰻魚有日本鰻、歐洲鰻、美洲鰻等,其中日本鰻肉質(zhì)最佳。20 世紀80年代,日本鰻養(yǎng)殖技術(shù)從臺灣引進到廣東,養(yǎng)殖好的成鰻也主要出口日本。90年代初,中國的鰻魚產(chǎn)業(yè)整體處于上升態(tài)勢,催生出江蘇龍山集團這樣以鰻魚養(yǎng)殖、加工、出口為主業(yè)的公司,被稱為當時的“鰻王”。

也就是在90 年代初,徐其明帶領(lǐng)兄弟和主要部下開始販運鰻魚到江浙滬一帶,依托原有的流通網(wǎng)絡(luò)與客戶群體,逐漸進入養(yǎng)殖、加工環(huán)節(jié),興建種苗基地。從1995 年開始,日本鰻魚消費進入低迷期。徐其明感覺到了市場的變化,他開始有意識地控制規(guī)模,并積極消化存貨。1996 年,收購價達18 元一條的鰻苗,長大烤好以后才賣10 元錢一條,養(yǎng)殖戶損失巨大。1997 年,突如其來的亞洲金融危機更令市場雪上加霜。龍山集團因為盲目擴張加之管理不善,經(jīng)營出現(xiàn)重大虧損,最終轟然倒下。那一輪危機中,全行業(yè)80% 的企業(yè)倒閉了,而徐龍集團雖然有損失,但沒有遭受致命傷,扛過了危機。1998 年,徐其明成為新的“世界鰻王”。

危機過后,徐其明得到一個教訓(xùn),無序競爭將讓這個有些靠天吃飯的產(chǎn)業(yè)循環(huán)往復(fù)陷入惡劣境地。鰻魚產(chǎn)量少的時候,魚價一天一個****得很瘋狂,真稱得上水中的軟黃金。產(chǎn)量多的時候,魚價一天一個價跌得很徹底,讓養(yǎng)殖戶血本無歸。作為存活下來的龍頭企業(yè),徐龍集團開始嘗試訂單農(nóng)業(yè),與養(yǎng)殖戶簽訂較大的單子,鰻魚歸公司收購,公司則要最大限度保障養(yǎng)殖戶的利益。若一噸鰻魚養(yǎng)殖成本為5 萬元,加上20%的利潤,無論行情好壞,徐龍集團都要以6 萬元一噸的價格收購。

如此一來,一個規(guī)范的市場秩序自然開始建立。只是對龍頭企業(yè)來說,說起來容易,做起來難。行情不好時,按約履行合同意味著確定無疑的損失。2002 年,徐龍集團按約履行合同,原來商定5 萬元一噸的鰻魚,市價已經(jīng)跌到了2.8 萬元一噸。2008 年,“毒餃子”事件在日本爆發(fā),日本民眾對來自中國的食品普遍不信任,中國鰻魚出口近乎停滯,鰻魚價格也跌到了3 萬元一噸,但徐龍集團還是按6 萬元一噸的訂單價收購,當年公司大概購進3萬多噸鰻魚,僅合同與市場價差就達3 億多元。

為了消化不景氣年份購進的鰻魚,徐龍集團多方開拓銷路,或者加工成凍烤鰻儲藏起來,甚至再多養(yǎng)一年。憑借誠信經(jīng)營,公司在漁民和養(yǎng)殖戶中建立了好的口碑。與此同時,公司自有的水產(chǎn)養(yǎng)殖基地也在擴大。其鰻魚養(yǎng)殖基地主要分布在廣東,鰻魚產(chǎn)量占公司總產(chǎn)量的70%,浙江和江蘇的養(yǎng)殖基地占30%。廣東氣候常年溫和,鰻魚在冬季仍舊進食活躍,這種農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化跨區(qū)域經(jīng)營最大限度利用了自然條件。

于產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合上,徐其明也不遺余力。在養(yǎng)殖、加工、出口、技術(shù)檢測、飼料生產(chǎn)等環(huán)節(jié),徐龍集團都實現(xiàn)了有效控制。他和他的三個親弟弟,有著清晰的產(chǎn)業(yè)分工,從2000 年開始,就明確各自股權(quán),幾兄弟精誠團結(jié),一切以大局為重,歷來為業(yè)內(nèi)所稱道。

出口日本的鰻魚,品質(zhì)要求嚴格。每一條鰻魚都要做到有據(jù)可查,徐龍集團在1996 年就實行了產(chǎn)品的可追溯性。烤鰻生產(chǎn)線投產(chǎn)以后,為了打開日本市場,徐其明花了3 年半的時間,一次次邀請日本客戶到中國來考察,一條條鰻魚試做,然后品嘗。最終在1998 年年底,接到了第一個總額為1,100 萬美元的出口大單。那時候,這是相當大的一個數(shù)目了。

客觀說來,鰻魚在水產(chǎn)品里并不是一個太大的品類,全球也就250 億元到300億元的市場規(guī)模。徐其明說:“我的公司做得并不是很大,但是做得比較安全。我們沒有任何背景,民營企業(yè)要生存很難。”多年來,徐龍集團一直在調(diào)整產(chǎn)品和市場結(jié)構(gòu),增加更多水產(chǎn)品類的同時,也在降低對海外市場尤其是日本市場的依賴度。現(xiàn)在鰻魚外銷與內(nèi)銷的比例為四六開,對日本的出口份額也由最高時90% 下降到了現(xiàn)在的30%。

徐其明認為自己是一個非常保守的人:“天天都在想關(guān)于危機的事情,可能跟小時候家里窮也有關(guān)系。現(xiàn)在做任何一件事情,先不考慮它能賺多少錢,老是考慮它失敗了怎么辦。我總是會留出一部分錢作為應(yīng)急資金,不會把所有的錢用得滿打滿算。比如現(xiàn)在房地產(chǎn)業(yè)不景氣,杭州的兩個項目都不能貸款了,全是自有資金在開發(fā)。”

在鰻魚這個“高危行業(yè)”的謹慎作風(fēng),與徐其明在文物拍賣會上出手闊綽的形象形成了鮮明對比。2011 年3 月,徐龍集團與國家博物館聯(lián)合舉辦了“中國古代瓷器藝術(shù)展”,他提供了96 件(套)藏品,其中七成為國家一級文物。這些文物絕大部分是他從海外的拍賣會上競買所得。他的藏品主要定位元、明、清三代的御制精品,追求“高、精、尖、稀”。

很多人認為他有錢了,到世界各地買文物,似乎只是為了滿足自己的占有欲。事情其實沒有那么簡單。購藏文物何嘗不是一種穩(wěn)健型投資,考慮到環(huán)境的不確定性,早期文物藏家是很有眼光的一群人。20 多年來,徐其明沒有出手過一件重要藏品,大多數(shù)海外購得的文物都存放在香港或他國的保險庫房里,并不入境。

早在1992 年,徐其明在廣東有幸見過費孝通先生,這位社會學(xué)泰斗給他提了個醒,說所有的產(chǎn)業(yè)最終都會過剩,只有文化產(chǎn)業(yè)不會。當時國內(nèi)的藝術(shù)品收藏還處在較為低級的階段,文化大革命以后,許多文物散落在市面上,很多東西沒有歸類,白白流到海外去了。費孝通告訴他,這是一個千載難逢的機會,你的企業(yè)初具規(guī)模,應(yīng)該好好利用手上的資金,抓住這個機會。

徐其明牢牢記住了一句話,中國的藝術(shù)品,距離回歸其真正價值還有相當大一段距離。不過他的收藏也走過一段彎路。慈溪為越窯青瓷主要產(chǎn)區(qū)之一,20 世紀90 年代初,途經(jīng)慈溪和余姚的高速公路修建,開挖路基時發(fā)掘出大量瓷器。徐其明一有空就去文物市場,一買就是一大車。直到因為業(yè)務(wù)關(guān)系,需要經(jīng)常出國,見到了各種私人藏家,游歷過各大博物館,他才發(fā)現(xiàn)自己收藏的東西并不怎么樣,遂轉(zhuǎn)而收藏精品。他給我們展示了兩件瓷器,一件為“清乾隆粉彩百鹿尊”,一件為“明宣德青花云龍紋天球瓶”。前者為乾隆時期的至尊瓷器,號稱“千古第一瓷”,上繪一百頭鹿無一重復(fù)。后者存世僅四件,遼寧省博物館一件,北京故宮博物院和臺北故宮博物院各一件。

小時候連飯都沒得吃,到今天看著這些皇家重器,徐其明常常百感交集,覺得不可思議。他嘆服于藝術(shù)品內(nèi)在的魅力和美輪美奐的造型,還有高超的工藝水準。他最大的享受是發(fā)現(xiàn)不被重視的藏品,經(jīng)由藏品的升值驗證其判斷的準確性,他想要了解更多的文物知識,也要求公司藝術(shù)品事業(yè)部的人多閱讀相關(guān)書籍。

在最早將鰻魚產(chǎn)業(yè)化的日本,農(nóng)業(yè)企業(yè)大多世代傳承,獲得民眾極大尊重,企業(yè)傳人常常固守祖業(yè),不為市場份額或擴張速度擔心。徐龍集團也愿意做這樣的公司,于私而言,有2,000 余名員工以此為生,于公而言,還牽扯十幾萬漁民的收入問題。只是中國的環(huán)境特殊,企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者需要花費更多的心思,面對更多的誘惑。